单选题

在半坡等仰韶文化遗址的陶器上发现了共50多种整齐划一并有一定规律性的刻画符号。类似的符号还有规律地普遍出现在河北、甘肃等地。这些符号( )

- A、 具有记事、传达信息的特点

- B、 表明汉字己形成完整体系

- C、 是商周甲骨文字的范式

- D、 是原始人类无意义的涂鸦

禹在统领众多邦国君长,出征三苗时誓师说:“济济有众,咸听朕言。……蠢兹有苗,用天之罚。”这表明( )

- A、 王位世袭制的确立

- B、 禹君主专制地位的确立

- C、 禹已掌握最高王权

- D、 “禅让”观念的消除

统一后的秦,除皇室以外,明显有军功地主和宗法性地主两类,前者主要来源于秦国,后者是原六国依靠宗法家族血缘关系的地主、贵族,两类地主拉制了全国大部分土地。这表明( )

- A、 宗法制度顽强存续

- B、 封建土地制度占据主导

- C、 秦尚未真正完成统一

- D、 秦的社会矛盾错综复杂

董仲舒说:“道之大原出于天,天不变,道亦不变。”这是( )

- A、 外儒内法的思想

- B、 法术势合一的统治思想

- C、 “天人合一”思想

- D、 变道家的道统为封建的法统

汉代谶纬迷信盛行。谶是用诡秘的隐语、预言作为神的启示向人们昭告吉凶祸福、治乱兴衰;纬是用宗教迷信的观点来解释儒家经典。这种现象的出现( )

- A、 反映统治的没落

- B、 与新儒学紧密相关

- C、 遭到统治者的禁止

- D、 导致西汉的覆亡

魏晋时期,士大夫把《老子》、《庄子》和《周易》称为“三玄”,对“三玄”的研究和解说产生了玄学。玄学( )

- A、 是对逃避现实思想的集中反映

- B、 是理学的思想理论来源

- C、 以儒家思想统治地位的巩固为背景

- D、 是儒道思想杂糅的产物

门阀制是从汉到隋唐最为显著的官员选拔制度,选成朝廷重要的官职往往被少数世家大族所垄断,个人出身对于其仕途的影响远大于其本身的才能与专长。这种现象( )

- A、 维护了正统的嫡长子继承习俗

- B、 加深了荣辱与共、利益一体的宗族观念

- C、 加强了皇帝直接任免官吏的权力

- D、 巩固了诸侯必须服从天子的分封体系

唐朝一些地主和农民开始签订契约文件,上面写有田主、租田人、租种期限、租田数额和田租数额。这种契约性的租佃关系的出现( )

- A、 加重了地主的盘剥

- B、 有利于农业技术推广

- C、 阻碍社会经济的发展

- D、 松弛了人身依附关系

中国古代戏剧在明清时期形成了所谓的“洞房花烛”模式,“金榜题名”模式和“衣锦还乡”模式,体现了一种“大团圆”主义。此种戏剧模式( )

- A、 反映了人民的理想追求

- B、 说明科举制度得到了大发展

- C、 抨击了封建君主专制制度

- D、 冲破了宋明理学对思想的束缚

“人类历史中其实只发生了一件事,即1800年前后开始的工业革命。只有工业革命之前的世界和工业革命之后的世界之分,人类其他的历史细节有意思,但不关键。”按照这一西方学者的理论和逻辑中国历史如果也分成两部分,那么具有分水岭作用的事件是( )

- A、 鸦片战争

- B、 洋务运动

- C、 甲午战争

- D、 辛亥革命

担任美国驻华代理公使的何天爵曾指出:“要追根寻源,就必须回到六十年以前中国人和外国人开始有外交接触或联系的时候。要懂得它的势头和力量,必须探索当时发起时席卷全国的排外情绪,研究它是由一个接着一个的事件所孕育,被上千次互相误解与不平的真实原因所加重。”此处分析的历史事件是( )

- A、 虎门销烟

- B、 北伐战争

- C、 义和团运动

- D、 五四爱国运动

越南近代爱国志士潘佩珠评价当时某次革命:“革命成功以后,中华政府绝非如旧时之腐败,必能继日本之大强,苟中日两国皆注全力于西欧,则不惟代越南,而印度、菲律宾亦且同时独立矣。”材料中的“革命”是( )

- A、 辛亥革命

- B、 国民革命

- C、 十月革命

- D、 护国运动

古语云:身体发肤,受之父母,不可损伤。但从清初的“剃发令”到太平天国的“蓄发令”再到辛亥革命的“剪发易服”和随之出现的“保辫会”国人的头发承载了“生命不能承受之重”下面对“辫发之争”的说法正确的是( )

- A、 是深受欧美文化的影响

- B、 体现了人们思想的不断解放

- C、 是激烈政治斗争的反映

- D、 反映了国人文明程度的不一

对于二战中的中日战争,一种叫法为抗日战争(War of Resistance Against Japan),另一种叫法为第二次中日战争(Second Sino-Japanese War),对此评价合理的是( )

- A、 两种叫法无本质上的区别

- B、 前者凸显了战争的反法西斯性质

- C、 两种叫法都不利史学研究

- D、 后者模糊了正义与非正义的差别

1930年,中共中央在回应共产国际指示时说:党的任务决不是准备夺取部分的政权,如果认为现在还是准备夺取部分的政权,无疑是对革命形势估量不足的右倾观念。这一回应表明( )

- A、 中共找到符合国情的道路

- B、 中共夺取全国政权时机成熟

- C、 中共出现自主革命的倾向

- D、 共产国际反对中共城市革命

当西方和平降临之时,却是中国内战爆发之际;当西方开始重建之际,却正是中国内战加剧之时;当西方经济恢复发展之时,中国经济却走向崩溃。”此时导致“中国经济却走向崩溃”的原因是( )

- A、 世界经济大危机

- B、 国民政府的掠夺

- C、 中苏关系的恶化

- D、 西方世界的封锁

“一五”时期,在国民经济收入使用总额中,积累率(积累基金在国民收入使用总额中所占的比重)占24. 2%。而1958年至1960年三年,积累率分别提高到33.9%、43. 9%、39. 6%。这三年积累额共达1438亿元,比“一五”时期全部积累率还增加44%。中国1958年至1960年积累率的提高( )

- A、 非常不利于基建规模的扩大

- B、 影响了人民生活水平的提高

- C、 可以优化国民经济比例关系

- D、 为随后的经济调整奠定基础

我国古代逐步发展起来的集市贸易,在新中国成之后一度销声匿迹。这一现象主要说明( )

- A、 农村的生产关系发生了根本性变革

- B、 经济体制改革初见成效

- C、 农村中“左”倾错误部分得到纠正

- D、 计划经济体制基本确立

从习惯法到成文法再到《查士丁尼民法大全》,罗马法的发展史反映了( )

- A、 法律的不确定性被压缩

- B、 法律适应的主体范围的扩大

- C、 法律的正义性得到增强

- D、 法律的时效性日益明显

僭主政体兼具君主专制和体现民意的两重性,是早期王政时代向民主政治的过渡形态。由此可见僭主政体( )

- A、 比君主政体更加优越

- B、 扎根人文主义思想

- C、 促进民主政治的形成

- D、 是民主政体的变式

新航路开辟后,各种新的商业组织在欧洲纷纷出现,如股份公司、期货贸易、近代商品和证券交易所等。这表明( )

- A、 西欧商业经营方式的发生转变

- B、 资本主义世界市场初步形成

- C、 商业资产阶级的地位逐渐上升

- D、 资本主义经济结构的新变化

据统计,美国建筑工业的产值从1919年的120多亿美元增长到1928年的近175亿美元。同时,生产资料生产部门的产量从1919年到1929年增加了64%。其部分原因是( )

- A、 制定实行《工业复兴法》

- B、 分期付款和银行贷款广泛应用

- C、 美国政府放弃金本位制

- D、 资本主义世界贸易自由化的实现

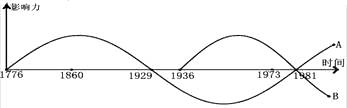

下图是近代以来主要资本主义国家主流经济理论影响力演变曲线图,据此判断正确的是( )

- A、 A理论是资本主义经济危机爆发的根源

- B、 B理论崇尚自由放任政策

- C、 罗斯福新政是在B理论指导下进行的

- D、 A理论在20世纪80年代复苏的重要原因是经济滞胀

历史学家在研究苏联(俄)历史时,把20世纪二、三十年代苏联(俄)迈向社会主义道路时的努力看作三个实验。即“追随理想的实验、面对现实的实验、回归理想的实验”。其中“面对现实的实验”的重要措施是( )

- A、 大中小企业收归国有

- B、 允许外国资本的引入

- C、 全面实行农业集体化

- D、 提高农产品收购价格

20世纪六十年代,美苏两国提出要“和平竞赛”,商定在对方的首都办展览。苏联人办了炫耀其宇航技术的展览,美国人看了很害怕。而美国人到苏联办了个美国家庭的厨房展览,非常现代化。苏联人一看,大为震惊:原来生活可以这样!觉得美国人很幸福,内心向往美国。这一情形反映出( )

- A、 美苏实际上放弃争夺世界霸权

- B、 美苏两国在科技上的差距巨大

- C、 美国取得对苏联的绝对优势

- D、 美苏冷战的另一种表现形式