单选题

《周礼》载:“乃经土地而井牧其田野,九夫为井,四井为邑,四邑为丘,四丘为甸,四甸为县,四县为都,以任地事而令贡赋,凡税敛之事。乃分地域而辨其守,施其职而平其政。”材料主要反映出( )

- A、 西周已经设县作为地方行政区划

- B、 西周有专门征收赋税的官员

- C、 西周形成了中央集权的官僚体制

- D、 西周职官制度比较具体完备

《隋书·食货志》云:“晋自中原丧乱,元帝寓居江左,百姓之自北南奔者,并谓之侨人。皆取旧壤之名,侨州郡县。”如在京口(今江苏镇江)侨立南徐州。侨州郡县设立的主要影响是( )

- A、 促进了长江流域的开发

- B、 提高了地方行政的效率

- C、 实现了北人还乡的愿望

- D、 维护了江南士族的特权

明朝皇帝仁宗说:科举考试“须南北兼顾。南人虽善文词,而北人厚重,比累科所选,北方仅得什一,非公天下之道”。于是,“命杨士奇等定取士之额,南人十六,北人十四”。材料表明明朝实行这一科举取士办法的目的是( )

- A、 借助科举取士打压南方富商大贾

- B、 通过科举取士均衡政治势力

- C、 促进南北方区城特色文化交流

- D、 尽力维护科举取士区域公平

法国学者费奈隆在评价古代雅典民主政治特点时说:“民众支配雅典,演说支配民众”。对材料的解读最准确的是( )

- A、 雅典全体民众对国家大事享有决策权

- B、 演说辩论是雅典公民的基本素质之一

- C、 缺乏法制规范的民主容易被误导煽动

- D、 智者学派引导雅典城邦民主繁荣发展

罗马法中有这样一个程式:“如果A欠B钱,则判C向B给付”。其中A为奴隶或家属,B为第三人,C为家长。这体现了罗马法( )

- A、 转嫁责任,违背了法律公平正义原则

- B、 维护奴隶权益,其债务由奴隶主承担

- C、 保障债权人利益,由家长承担附加责任

- D、 简便易行,是平民与贵族斗争的胜利

1853年5月,马克思撰文指出:“当西方列强用英、法、美等国的军舰把‘秩序’送到上海、南京和运河口的时候,中国却把动乱送往西方世界。”马克思在材料中主要说明( )

- A、 中国革命将加剧欧洲工商业危机

- B、 太平天国运动将阻断中外贸易

- C、 英法发动侵华战争的目的将落空

- D、 中国发动自卫战争以抵抗列强

1904年清朝新设商部、巡警部、学部,加上原来六部,共十部(含外务部);1906年设吏、学、民政(以巡警部并入)、度支(由户部改)、农工商(商部并入)、陆军(由兵部改,以太仆寺并入)、法部(由刑部改)、礼部(以太常、光禄、鸿胪三寺并入),另设邮传部和理落院,共十一部;1911年又裁去吏部、礼部,增设海军部,共十部。部下设司,司下设科。清朝中央机构调整的历史影响是( )

- A、 增强中央机构半殖民地性质

- B、 奠定中央机构近代体制框架

- C、 加强了清朝的君主专制统治

- D、 有利于下层民众民意的表达

中共二大宣言规定了党的最高纲领和最低纲领。这一宣言对中国革命进程的历史功绩是( )

- A、 提出了分两步走的战略步骤

- B、 实现了马克思主义与中国实际的结合

- C、 有利于国民革命运动的发展

- D、 奠定了探索中国革命基本规律的基础

1942年10月,美英两国政府公开声明,将与中国政府谈判,放弃在华治外法权,订立平等条约。1943年5月,中国与美、英正式交换批准文本,新约开始生效。其主要内容有美、英废除在华领事裁判权,废除《辛丑条约》等。中国外交出现这种变化的主要原因是( )

- A、 南京国民政府外交努力的结果

- B、 中国在反法西斯战争中地位提高

- C、 中国遭受沦陷,美英特权形同虚设

- D、 美英通过外交行为打击汪伪政权

早在第一次世界大战爆发前,沙俄政府内务大臣玛克拉科夫就预言:“可能在新的战争结束之后俄国骚乱重起。”这主要是因为( )

- A、 垄断资产阶级掌控国家政权

- B、 自由主义思想在俄国影响深远

- C、 战争会加剧俄经济和政治矛盾

- D、 军事失败必然引发俄统治危机

1953年1月1日,《人民日报》在《迎接一九五三年的伟大任务》的元旦社论里,把“召集全国人民代表大会,通过宪法,通过国家建设计划”作为三项伟大任务,向全国公布。材料表明新中国在政治上的时代主题是( )

- A、 发展多党协商政治制度

- B、 巩固人民民主统一战线

- C、 建立社会主义民主政治

- D、 完成民主革命遗留任务

1972年2月,美国总统尼克松访华,中美发表了《上海公报》。正如尼克松在回国前夕的宴会上所说,他在中国访问七天,是“改变世界的一星期。”这里的“改变世界”是指( )

- A、 中美建立大国外交关系

- B、 中美双方联合抵抗苏联

- C、 美国全面转入战略进攻

- D、 建立起中美苏战略关系

宋朝方志学有了新的发展,开始由“地理”扩充到人文、历史方面,人物志和艺文志在地方志中占有重要的地位。宋朝方志学得到发展的主要条件是( )

- A、 典章制度史研究传统的继承

- B、 统治者对史学社会功能重视

- C、 工商业发展和城市经济兴起

- D、 程朱理学对史学走向的影响

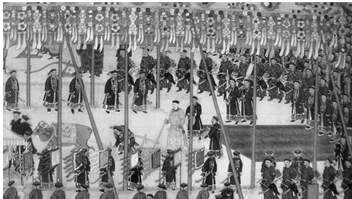

下图为清时期绘制的西洋铜版画《中国皇帝亲耕图》。此图可以用来说明清朝统治者( )

- A、 “敬天法祖”的宗教观念

- B、 天下一家的民族认同理念

- C、 以农为本的治国思想

- D、 笼络汉族士子的文化政策

洲际物种交流约在1500年开始掀起新的高潮,它给世界各地带来了惊人的变化。这一变化的直接表现之一是( )

- A、 引起欧洲所谓“价格革命”

- B、 促进饮食文化全球化推进

- C、 提高人类战胜疾病的能力

- D、 改善食物供应的品种和数量

路易十四的财政大臣柯尔伯曾说:“贸易公司是国王的正规军,法国的工场则是他的后备军。”材料反映了法国资本主义发展过程中( )

- A、 推动商业资本转向工业资本

- B、 专制王权能保障经济持续发展

- C、 工业生产向城郊和乡村扩散

- D、 推行重商主义发展海外贸易

阅读下面的英国农业人口占劳动力人口的比重变化表。这一变化可以说明( )

年份 | 比重 |

1840 | 22.7 |

1860 | 18.7 |

1890 | 10.2 |

1900 | 8.4 |

- A、 英国农业生产严重萎缩

- B、 世界形成初步的国际分工

- C、 英国劳动力向海外转移

- D、 圈地运动使农民涌入城市

史载,清朝“合计洋关岁征各税,咸丰末年,只四百九十余万。同治末年,增至千一百四十余万。光绪十三年,兼征洋药厘金,增为二千五十余万。(光绪)三十四年,增至三千二百九十余万。……为岁入大宗。”材料表明( )

- A、 中国逐步扭转对外贸易逆差局面

- B、 商品经济基本取代自然经济

- C、 中国民族资本主义经济得到发展

- D、 中国与世界市场联系日益紧密

抗战以前,西南地区的工矿企业只占全国总数的6.03%,资本与工人分别占全国总数的4.04%和7.34%;到l944年,西南地区的工矿企业数量占整个国统区的88.63 %,资本与工人数分别占93.52%和85.61%。这一变化的历史作用是( )

- A、 改变中国工业布局不平衡的现象

- B、 改变地方经济分割的现象

- C、 改变中国工业结构不合理的现象

- D、 建立起独立的西部工业体系

新中国土地改革完成后,在许多地区,中农在农村人口中的比例由过去的20%上升为80%左右,贫雇农则由70%左右减少到10%左右,而且在逐年减少中。材料表明( )

- A、 农村土地私有制得到根除

- B、 农民个体经济成为农业的主体

- C、 建立起初步的互助合作社

- D、 保护富农的经济政策得到贯彻

阅读下表:我国城乡居民收入差距变动表。影响城乡居民收入差距变动的主要因素是( )

年份 | 城乡比(以农村为1) |

1957 | 3.48:1 |

1979 | 2.50:1 |

1984 | 1.71:1 |

1990 | 2.02:1 |

1994 | 2.06:1 |

- A、 身份户口和户籍管理

- B、 粮食收购价格和农资价格

- C、 国家经济体制和经济政策

- D、 城乡居民社会流动程度

1984年,美国国民生产总值年增长率由1950年的3.5%上升为6.8%,通货膨胀得到控制;英国的通货膨胀率从1979年的10.3%下降到1986年的3.4%。促进美英经济发展的相同经济政策是( )

- A、 加强政府对经济生活的干预

- B、 确立“贸易立国”发展战略

- C、 增加公共开支以促进就业

- D、 压缩公共开支,发挥市场作用

20世纪70~80年代,苏联每年的新技术发明大约占世界总数的三分之一,但只有四分之一的科技成果在经济中得以应用,而一项新技术从研究到应用的周期长达10~20年。造成这一现象的主要原因是( )

- A、 苏联忽视民用工业的技术革新

- B、 苏联过分倚重军工生产

- C、 苏联计划经济体制的严重制约

- D、 苏联民众消费水平有限

美国、加拿大和墨西哥于1992年签署北美自由贸易协定,2005年,美洲国家首脑会议决定建立美洲自由贸易区。这一组织不同于欧洲共同体的特点是( )

- A、 区域经济互补性更强

- B、 执行共同的货币政策

- C、 建立国际经济新秩序

- D、 实行政治经济一体化