单选题

1956年12月,《人民日报》刊文指出:能否正确的认识和对待斯大林的错误,已经成为影响许多国家共产党及党与党相互团结的重大问题;对斯大林的错误应该批评,但必须在肯定和维护他正确方面的前提下进行。与此直接相关的重大事件是( )

- A、 万隆会议召开

- B、 越南战争爆发

- C、 苏共“二十大”召开

- D、 朝鲜战争停战

在俄国十月革命期间,布尔什维克党最初主张废除地主土地所有制、一切土地国有化,后随着形势的发展,又调整为全部土地归国家所有并交给农民使用。这一调整( )

- A、 促成了苏维埃的成立

- B、 争取了农民对革命的支持

- C、 推动了民主革命的深入

- D、 瓦解了临时政府的阶级基础

1957年,苏联进行工业体制改革,撤销汽车工业部、机器制造部等7个全联盟部,保留了航空工业部、无线电工业部等6个全联盟部,在地方设立了105个经济行政区,把被撤的全联盟部所管辖的企业移交给相应的经济行政区。上述举措的主要意图是( )

- A、 从根本上突破斯大林模式

- B、 摒弃优先发展重工业的政策

- C、 适度扩大地方经济自主权

- D、 削弱公有制经济的主导地位

1959年,苏共二十一大讨论通过了七年经济计划,规定7年内工业生产总值提高80%,其中发电量、钢铁产量都要求成倍增长。这反映出七年经济计划

- A、 未能摆脱斯大林模式

- B、 是应对马歇尔计划的举措

- C、 是新经济政策的延续

- D、 加强了国家对经济的控制

阅读下表,对其分析正确的是( )

苏联经济的年增长率(1951年—1985年)(单位:%) | ||||||

时间 | 1951—1960 | 1961—1965 | 1966—1970 | 1971—1975 | 1976—1980 | 1981—1985 |

苏联官方统计 | 10.1 | 6.5 | 7.8 | 5.7 | 4.4 | 3.5 |

美国中央情报局的估计 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 3.0 | 2.3 | 0.6 |

麦迪森的估计 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 2.9 | 1.8 | 1.7 |

苏联学者的估计 | 7.2 | 4.4 | 4.1 | 3.2 | 1.0 | 0.6 |

- A、 苏联的官方统计数据无参考价值

- B、 六十年代苏联经济增长速度最快

- C、 七八十年代苏联经济进入衰退期

- D、 勃列日涅夫改革取得了明显成效

1927-1928年,苏联工业生产恢复到一战前的水平。1928-1933年,工业总产量增长了1倍多。苏联工业生产状况出现上述变化,主要是因为( )

- A、 扩大了工业企业生产的自主权

- B、 政府对资本主义经济原则妥协

- C、 政府成为工业化的主要推动者

- D、 保留了新经济政策的部分措施

奥地利茨威格在《人类的群星闪耀时》一书中,在描绘列宁在1917年4月,坐着一列封闭的列车转道芬兰回到彼得格勒时,他写道:“这趟风驰电掣的封闭列车犹如一发炮弹,乘坐在里面的人物犹如威力强大的弹药,这一炮摧毁了一个帝国,一个旧世界。”茨威格这句话的意思是说( )

- A、 列宁领导的革命推翻了俄罗斯帝国的专制制度

- B、 列宁领导的革命的沉重地打击帝国主义的统治

- C、 列宁当选苏维埃政府人民委员会主席对资产阶级是沉重的打击

- D、 列宁为代表的苏维埃俄国宣布退出一战,符合人民意愿

1917-1950年,占世界总人口1/3的国家退出了市场经济舞台,并进行了建立另一种经济体制的试验。这项巨大的试验改变了世界的政治与经济版图,影响了20世纪的大部分进程。“另一种经济体制的试验”( )

- A、 特指列宁进行的一次有益探索

- B、 加快了战后经济全球化进程

- C、 扩展到欧亚社会主义国家

- D、 助推了美苏在世界范围争霸

1920~1921年,瞿秋白出访苏俄,他记录到:俄国与国外通商是政府的专利。现在国外的关系已经很好,英国已经正式签约,德国就在这几天内,其余边境各小国及意大利,捷克斯拉夫,都已结通商关系。现在俄国还正努力协理各种租借地,借外国资本来发展俄国工业。材料表明当时( )

- A、 社会主义成为历史发展主导

- B、 苏俄和英德等西方国家建交

- C、 经济危机对资本主义国家影响极大

- D、 苏俄经济政策受制于政治现实需要

“9月,列宁从芬兰给布尔什维克党中央连续写了《布尔什维克必须夺取政权》《马克思主义和起义》两封信,提出把夺取政权和推翻临时政府统治的问题提到议事日程上来。”列宁提出上述主张主要是基于( )

- A、 两个政权并立的局面形成

- B、 俄国已经退出第一次世界大战

- C、 革命已失去和平发展可能

- D、 布尔什维克党完全掌握了政权

20世纪30年代,苏联引进美国技术设备,雇用美国专家建成了当时世界最大的第聂伯河水电站;1932年苏联购买了约50%的世界出口机器;这一时期先后有10万美国技术工人和工程师申请移居苏联。这表明( )

- A、 当时国际意识形态对抗趋向缓和

- B、 苏联利用国际形势推进国家工业化

- C、 美国扩大资本输出应对经济危机

- D、 美苏积极探索经济合作的新模式

1991年8月19日,苏共中的保守派软禁了总统戈尔巴乔夫,试图收回下放给加盟共和国的权力,同时终止不成功的经济改革。其经济改革之所以不成功,主要由于( )

- A、 改革完全放弃了苏联传统做法

- B、 改革忽视优先发展重工业

- C、 缺少宏观决策和相应配套措施

- D、 首先进行政治改革偏离了社会主义方向

1919年7月有人攻击俄共(布)实行一党专政。列宁却这样回答说:“是的,是一党专政!我们就是坚持一党专政,而且我们决不能离开这个基地。”材料说明( )

- A、 列宁时代已经奠定一党专制的基础

- B、 苏俄欲巩固政权必须多党联合执政

- C、 这是斯大林模式对苏俄经济方面的要求

- D、 一党专政是实现无产阶级专政的必由之路

如果不是第一次世界大战条件下帝国主义列强忙于相互厮杀而无暇进行干涉,俄国革命就很难如迅速地取得胜利;假如没有列宁和布尔什维克的坚强领导,俄国革命也不可能取得成功。这说明十月革命的胜利( )

- A、 实现了社会主义的民主

- B、 充分发挥了工农兵联盟的巨大优势

- C、 首创了暴力革命的先例

- D、 体现了客观条件与主观因素的结合

1933年,苏联规定农庄的首要义务是每年向国家交售规定数量的农产品,其中粮食的交售额占到产量的32%~43%,而国家给付的价格却低于成本,这就是苏联的“义务交售制”。这一制度( )

- A、 是保障粮食安全的重要手段

- B、 完全否定了市场的作用

- C、 是社会主义改造的核心措施

- D、 适应了生产力发展需要

《全球文明史》中写道:“由于中产阶级的弱小,自由主义在俄国没有深厚的基础。自由主义领导者们试图维持俄国对战争的参与,但这增加了经济的困境和群众的不满情绪。”据此可知,当时的俄国( )

- A、 沙皇政府的统治出现危机

- B、 临时政府的统治缺乏合法性

- C、 临时政府的政治策略失当

- D、 新生的苏维埃政权面临困境

1928—1929年,苏联与美国签署了132个技术援助合同,涉及煤炭开采、汽车拖拉机制造、收音机和各种仪器的生产。与此同时,苏联大量聘请外国专家和技工,1932年大约有2万西方技术人员在苏联工作。苏联也派出人员到国外学习先进技术。这说明苏联( )

- A、 实行新经济政策多错并举建设社会主义

- B、 抓住世界缓和局势与西方贸易互通有无

- C、 运用国家资本主义快速建成工业化强国

- D、 利用大危机借助西方科技实施一五计划

1928年至1929年,苏联遇到了“谷物收购危机”,进而影响工业化建设。为加快农业发展,剥夺富农的财富和生产资料,斯大林决定从1929年开始以强制性的行政手段进行迅速而大规模的农业集体化,很多地方只用几个月就完成了农业集体化,到1937年加入集体农庄的农民达到93%。材料主要反映了苏联的农业集体化( )

- A、 违背了农民的主观意愿

- B、 有利于经济的健康发展

- C、 为工业化的发展积累资金和原料

- D、 顺利改造了生产关系

下表整理自《试析十月革命胜利的社会历史条件》一文,反映的是俄、德、美三国在一千人以上的大型企业中,工人占国家全部工厂工人数的比重情况。材料意在说明十月革命时( )

国家 | 俄国 | 德国 | 美国 |

年份 | 1902 | 1907 | 1909 |

比重 | 47.8% | 15% | 17% |

- A、 俄国的资本主义发展十分迅速

- B、 国际工人阶级走向联合

- C、 俄国无产阶级战斗力更易发挥

- D、 国际工人援助了十月革命

斯大林时期的经济体制的本质特征是( )

- A、 用政府行政命令来管理经济

- B、 权力高度集中,缺乏群众监督

- C、 忽视社会主义民主和法制建设

- D、 否定价值规律和商品市场关系

十月革命胜利后,在人民政权通过的决定中,最能反映当时人们对“社会主义”认识水平的选项是( )

- A、 同德奥集团达成协定,退出战争

- B、 建立人民委员会取代临时政府

- C、 土地国有,劳动者使用

- D、 选举列宁担任人民委员会主席

“农民们宁愿在自己私人的土地上辛勤劳作,而不是政府为集体农庄生产的农产品制定的低价格出售他们的任何商品。因此,私人土地虽然只占总耕地面积的3%到5%,却生产了25%到30%的苏联农产品。”以上现象客观上反映了( )

- A、 余粮收集制的废除

- B、 新经济政策成效显著

- C、 斯大林模式的弊端

- D、 集体农庄自主权扩大

20世纪30至40年代,很多西方经济学家开始研究苏联……“我相信思想界、学术界对于苏联模式的推崇可能是‘主流’。波兰经济学家兰格甚至认为苏联的经济体制可能会取代市场而做得更好”。这表明( )

- A、 学习苏联成为当时世界潮流

- B、 苏联“五年计划”成就得到一定肯定

- C、 西方国家放弃了对苏联的敌视态度

- D、 自由主义的经济理论已被摒弃

法国前总统密特朗曾说过,“戈尔巴乔夫使我想起决定用油漆盖住自己家墙上污点的人。但是在开始刷墙的时候看到一块砖在晃动,他试图把它换下来却弄塌了整堵墙,在重新砌墙的时候,又发现整个房基都腐烂了。”这段话认为苏联解体( )

- A、 是整个政治经济经济体制失败的产物

- B、 主要原因是内部民族矛盾

- C、 根源于戈尔巴乔夫的改革

- D、 是西方国家采取冷战遏制的结果

1917年革命之前,各种矛盾的集合与交织使俄国陷入了空前的灾难之中。农村经常发生夺取地主土地、粮食和饲料的农民骚动,奴隶制残余依然存在,俄国社会各个阶层的反抗加剧,罢工活动不断。这意味着( )

- A、 沙皇专制统治的极端腐朽

- B、 无产阶级革命才能解救俄国

- C、 十月革命具有历史必然性

- D、 一战激化了国内的阶级矛盾

1935年8月30日到31日夜间,苏联采煤工斯达汉诺夫利用老式风镐,创造了5小时45分采煤102吨的记录,超出当时普通定额的13倍,其本人成为全苏工人学习的榜样。这说明了( )

- A、 苏联工业技术水平大幅提高

- B、 新经济政策获得民众广泛支持

- C、 工业化建设中工人热情高涨

- D、 苏联农业发展的速度相对缓慢

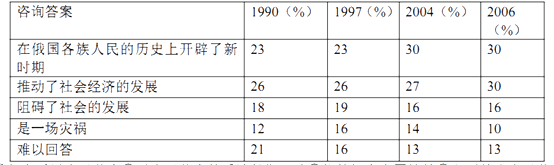

下表是俄罗斯一咨询机构1990—2006年就“十月革命给俄罗斯人民带来了什么”所作四次调查的结果。这表明俄罗斯人( )

①仍在反思十月革命

②对十月革命的看法长期一致

③依然怀有大国情结

④主要关注十月革命的经济影响

- A、 ①②

- B、 ①③

- C、 ②④

- D、 ①③④

丘吉尔在谈及对斯大林的评价时说:“他接过的是一个扶木犁的穷国,他留下的是一个拥有核弹的强国。”这主要反映出( )

- A、 苏联工业化为反法西斯战争奠定基础

- B、 英国意欲学习苏联的工业化模式

- C、 西方对待社会主义意识形态态度宽容

- D、 斯大林模式在某些方面仍有可取之处

列宁主张不要议会制共和国,而要自下而上的,由全国苏维埃组成的共和国。但由于苏维埃支持临时政府,而群众又信任苏维埃,在这种情况下,如果号召立即推翻临时政府,那是错误的。基于这种分析,列宁提出( )

- A、 以暴力方式夺取政权

- B、 建立工兵代表苏维埃

- C、 向社会主义革命转变

- D、 立即退出帝国主义战争

列宁认为:“农民不是社会主义者。如果把农民当作社会主义者来制定我们的社会主义计划,那就是把这种计划建立在沙子上。”这种认识( )

- A、 意识到战吋共产主义政策的消极后果

- B、 奠定了新经济政策的理论基础

- C、 肯定了战时共产主义政策的积极效果

- D、 不利于新生苏维埃政权的巩固

某文章这样写道,“20世纪30年代就是这样被载入史册的。假如随便翻阅一下当年任何一种报刊、任何一部受欢迎的小说,你都会受到战斗的、劳动热情和创作灵感的气息的激励,感受到一种投身到全国——从天南到海北——伟大的改天换地的行动中去的激情。”材料内容表现的是( )

- A、 近代中国国民经济建设运动蓬勃发展

- B、 苏联的社会主义经济建设运动如火如荼

- C、 罗斯福新政中政府大力修建公共工程

- D、 中共领导的农村革命根据地的建设热火朝天