单选题

西周贵族爵位有王、公、侯、伯、子、男之分。战国时秦国推行二十级军功爵制,平民也可因军功获得爵位,此为各诸侯国效仿。这一变化反映了战国时期( )

- A、 分封制得到进一步发展完善

- B、 社会转型带来社会结构变动

- C、 官僚政治完全取代贵族政治

- D、 社会等级日益固化且层次复杂

战国后期,齐国“稷下学派”讨论的主题涉及“德、礼、法”,秦国的“吕不韦门客集团”讨论的主题涉及“德、礼、法、术、孝、义”。这说明当时( )

- A、 文化领域出现“百家合流”趋势

- B、 道家学派已经湮没失传

- C、 官方主导了“百家争鸣”的方向

- D、 儒家内部存在严重分歧

唐中期以后,曾经的“兄弟均分”和“子承父分”的财产继承原则发生了变化,表现在室女、出嫁女、归宗女对户绝财产已有一定的继承权,且在无宗室继承人的情况下,遗嘱继承人已具有高于其他继承人的资格。这反映了()

- A、 人们宗法意识日益淡薄

- B、 商品经济冲击家庭伦理

- C、 国家重视保护财产私有权

- D、 男女平等观念深入人心

下表是唐朝各个时期农田水利工程的地域分布统计,这反映出()

- A、 传统重农政策有所松动

- B、 北方农业发展环境改善

- C、 政治中心逐渐向东转移

- D、 南方经济地位日益凸显

宋太宗改革科举制度,若举人与考官有亲戚关系,则别置考场考试,称“别试”;将试卷上的考生姓名、籍贯、家世等封贴,以免考官徇私,称“弥封”。这反映了宋代科举制度()

- A、 扩大了统治基础

- B、 渐趋严密和规范

- C、 提高了官员素养

- D、 杜绝了舞弊行为

宋朝时,佃户租种地主的土地,都需要缔结契约,契约规定地租的数量、交纳形式、租佃的期限,以及当契约限满之后退佃“起移”的自由等。租佃契约制的施行反映出当时()

- A、 农民人身依附关系强化

- B、 自耕农经济日益衰落

- C、 注重调动生产者积极性

- D、 土地兼并现象的严重

汉朝实行台谏(御史台与谏官)分置,唐代实行台谏相辅,而明清则实行台谏合一。这一变化()

- A、 弱化了御史的纠弹职能

- B、 强化了谏官的谏诤职能。

- C、 体现了君主集权的加强

- D、 加强了监察机构的权威

明太祖曾实行“巾帽之禁”,规定“乡村农民许戴斗笠,出入市井不禁,不亲业农者不许。农家许着绸纱绢布,商贾之家止许着绢布。”这反映了当时()

- A、 传统经济政策得到强化

- B、 农民的生活已相对富足

- C、 采取措施鼓励农民消费

- D、 纺织品使用有严格规定

据统计,1850年英国对华出口的工业品较1844年少了约75万英镑;同期,英国输华的纺织品总值也低于1845年的水平,1854年甚至降到64万英镑。这一现象()

- A、 表明中国棉纺织业具有技术优势

- B、 成为英国对华发动新战争借口

- C、 说明英国放松对中国的经济侵略

- D、 反映英国工业革命的进程放慢

以国都为中心向四方辐射是中国古代交通网的主要特点。鸦片战争后,港口与交通的有机联接则成为中国近代交通体系的主要形态。这一转变主要反映了中国()

- A、 中央集权的削弱

- B、 传统观念的改变

- C、 交通工具的革新

- D、 经济结构的变动

据严复年谱记载,福州船政学堂开设的西学课程有英文、数学、物理、化学、地质学、天文学、航海术等,而对中学课程则未作严格规定。这种课程安排()

- A、 促进了民族资本主义的发展

- B、 适应了救亡图存的时代需要

- C、 违背了“中体西用”的思想

- D、 抵御了西方列强的经济侵略

1898年5月,康有为曾在《列国政要比较表》中列举各国土地、人口、学校、商务、铁路、电线等十三种数据统计,并将这些外国资料与中国的状况一一比较,指出中国“事事远逊人”。其主要意图是( )

- A、 学习西方先进技术

- B、 培养国人国际视野

- C、 激发改革图强意识

- D、 揭示中国落后根源

1919年5月上旬,北京爆发学生运动的消息传到天津,天津各界纷纷成立了救国十人团,其规章中规定:“提倡国货,宁死不买仇人的货物”。抵制日货也成为学生演讲的主要内容,其后天津总商会也参与了抵制日货运动。这反映出()

- A、 天津逐步成为五四运动的中心

- B、 抵制日货是运动的主要目标

- C、 五四运动是全国性的革命运动

- D、 五四运动具有广泛群众基础

五四时期,中国传统文化受到打击和批判。但到了20世纪30年代,对传统文化的重视成了主流社会思潮,并将传统文化的复兴推向高潮。上述变化出现的主要原因是()

- A、 人们对传统文化的认知日趋理性

- B、 提升民族信心的需要

- C、 政府企图加强对民众的思想控制

- D、 继承传统文化的诉求

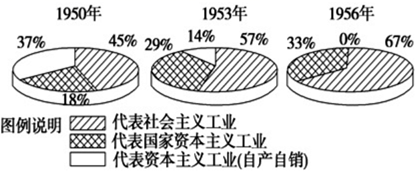

下图是1950~1956年我国工业中各种经济成分的变化情况(以工业总产值为100,不包括手工业)。这一变化反映了( )

- A、 社会主义工业的基础基本建立

- B、 社会主义改造取得决定性胜利

- C、 “一五”计划指标已超额完成

- D、 国民经济的比例失调问题初显

1986年8月邓小平提出:“我的一贯主张是,让一部分人,一部分地区先富起来,先富带后富,大原则是共同富裕。”随后这句话传遍全国,成为我党的共识。这体现了我党()

- A、 首次打破平均主义“大锅饭”观念

- B、 确定了进一步对外开放的新决定

- C、 开始探索社会主义市场经济体制

- D、 创造了非均衡发展战略的新模式

公元前6世纪初,雅典形成了捐助制度。每年雅典城邦都要指定一部分富有公民承担城邦的公共支出,特别是资助戏剧演出、修建战舰。此外,富有公民在战争时期要承担更多税额。这表明古代雅典()

- A、 保护贵族的私有财产

- B、 注重限制贵族特权

- C、 阶级对立已完全消除

- D、 注重调节财产关系

文艺复兴时期,意大利宗教题材的绘画一直占绝对优势,但世俗绘画的比例也从15世纪20年代的5%上升到16世纪20年代的约20%。这反映了当时意大利( )

- A、 人们的宗教信仰已经发生变化

- B、 人们的物质生活逐渐富裕

- C、 人文主义思想得到一定的发展

- D、 绘画技术水平得到不断提高

长篇小说《南方与北方》的一些情节反映了19世纪中期英国的某种历史现象。下表讲述了女主人公玛格丽特的生活片段,这反映出当时英国( )

- A、 妇女外出活动增多

- B、 女性工作权利获得保障

- C、 传统社会观念变革

- D、 工业革命激化社会矛盾

1921年,美国青年阿曼德·哈默成为第一个获得苏俄石棉矿特许经营权的外国人;也是在他的推动下,把苏维埃看作“势不两立的敌人”的美国汽车制造业大王亨利·福特的汽车制造进驻苏联。这表明新经济政策( )

- A、 赢得了西方资本家的支持

- B、 通过调整生产关系以促进经济发展

- C、 全面引进西方的先进技术

- D、 延缓了苏俄社会向社会主义的过渡

观察漫画,图中斯大林正在防守,篮球上写着“马歇尔计划”,球框上写着“欧洲复苏”。据此推断合理的是( )

- A、 当时苏联的实力不足与美国抗衡

- B、 美国控制和利用西欧以遏制苏联

- C、 苏联着意维护战后国际政治秩序

- D、 欧洲经济的复苏与美苏利益无关

2016年6月23日,英国举行是否继续留在欧盟的全民公投,参加公投人数创英国登记选民人数最多的纪录。2018年11月25日在欧盟特别峰会上27个成员国一致通过英国“脱欧”协议,这是英国与欧盟启动“脱欧”谈判一年多以来取得的重大成果。这表明( )

- A、 争夺欧盟领导权斗争白热化

- B、 经济全球化是一把双刃之剑

- C、 经济区域化阻碍了社会进步

- D、 欧盟对各成员国没有约束力