阅读下面的文字,完成下面小题。

材料一

阅读是人类特有的活动。在阅读方面,人类与动物并不是全无关联。动物能否看懂环境,往往决定着它能否安全地生存下去。人既要阅读作为客观世界的环境,也要阅读以符号为中介的书籍。

当人越来越多地阅读书籍的时候,人对客观自然环境或环境的阅读也发生了变化。这就是说,人在“看”自然、“看”其他存在物、“看”其他人时,已经带着自身有价值取向的意义和理解结构是“看”客观世界了。阅读就是一个通过编码符号进行的意义再生或过程。

通过阅读,我们可以与几千年之前的老子、孔子的思想世界联系起来,也可以与远在欧美的哈贝马斯、罗尔斯的精神世界联系起来。有了这两个维度的精神联系,我们每个人的精神世界都得以丰富起来。

(取材于韩震《阅读的本质》)

材料二

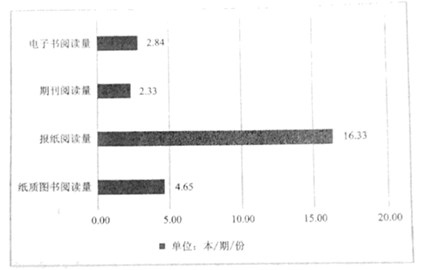

2019年,我国成年国民中,11.1%的国民阅读10本及以上纸质图书,此外还有7.6%的国民阅读10本及以上电子书。

2019年我国成年国民人均纸质书报刊和电子书阅读量见下表:

(取材于刘彬《第十七次全国国民阅读调查报告发布》)

材料三

千百年来,书籍都是人类文化的标志,是发达文明的象征。然而,互联网的出现正影响着人类的生活方式和思维模式,纸质书的未来正愈发显得不那么确定。还有什么能阻止书籍的数字化进程?是人类的情感,还是书籍超越文本载体的价值所在?

上世纪后期,唐·麦肯齐提出的“文本社会学”理论认为,承载文本的物质形式(书)会影响到文本所要传达的意义。许多当代学者不再只是关心书页上的文字,而开始关注书籍作为一个整体的重要性,包括封面、字体、配图等书籍的各个要素。如果按照时间顺序将同一文本的不同版本的封面进行排列,我们就会发现,公众对文本及作者的文化取向和态度一直在不断地变化。印刷字体和封面一样,能够代表书籍所处的时代。不断翻新的技术使在书内大批量印刷图像成为可能,同时也为书籍打上时代的烙印。

机械印刷技术的发展使得同一版本的书与书之间几乎没有区别。然而随着时间的推移,不同的读者或收藏家会在书上留下自己的印记,从那些标记、批注或藏书票中,我们可以分析读者和文本之间的私密关系,也可以了解一本书可能产生的时代影响。一篇文稿从编辑到付印是一个极其复杂的过程,任何差错以及随之而来的修正,都可能带来网一版本书籍的个体多样性。从中,我们成可以看出作者的意图改变,或可以窥见时局的风向特变。纸质书的装帧过程也给后人留下了意想不到的遗产。在一本1630年左右的书籍装帧中,人们发现了17世纪平期一位书商的记录,其中提到莎士比亚的另一出剧作《爱的功劳》。早有学者提出过莎翁曾写过对应《爱的徒劳》的另一剧本,这个发现显然为这种观点提供了证据。

“书籍成为历史”的说法是悲观的,但“历史”的含义同样也是积极的,它让人们认识到书籍是人类历史文化遗产的一部分,拥有值得保护和诠释的丰富意义。

(取材于陆纡文《数字化时代,我们如何解读快质书的价值》)