单选题

北京一次会试期间,台湾举人汪春源上书朝廷沉痛指出:“弃此数千百万生灵于仇雠之手,则天下人心必将瓦解,此后谁肯为皇上出力乎!”此上书的历史背景是( )

- A、 《南京条约》割香港岛给英国

- B、 《马关条约》割台湾给日本

- C、 《胶澳租界条约》的签订

- D、 《辛丑条约》划定东交民巷为“使馆界”

下列所引的《马关条约》规定中,对我国民族工业冲击最大、影响最深的是( )

- A、 割辽东半岛、台湾及附属岛屿、澎湖列岛给日本

- B、 赔偿日本军费二亿两白银

- C、 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠

- D、 日本可以在中国通商口岸投资设厂,产品运销中国内地免收内地税

甲午战争时期,日本制定舆论宣传策略,把中国和日本分别“包装”成野蛮和文明的代表,并运用公关手段让许多欧美舆论倒向日方。一些西方媒体甚至宣称,清政府战败“将意味着数百外人从愚蒙、专制和独裁中得到解放”。对此,清政府却无所作为。这反映了( )

- A、 欧美舆论宣传左右了战争进程

- B、 日本力图变更中国的君主政体

- C、 清政府昏庸不谙熟近代外交

- D、 西方媒体鼓动中国的民主革命

1903年前后,俄国企图独吞东三省,中国在日本的留学生发起拒俄运动,被清政府拒绝。谣传拒俄义勇队特派员向袁世凯请愿遇害,此后《苏报》文章“革命其可免乎”在留日学生中流传开来。这表明( )

- A、 清政府已经沦为沙俄的附庸

- B、 日本支持中国留学生的呼声

- C、 清政府助推了反清革命运动

- D、 不明真相的知识分子被利用

从这个意义上来说,历史书写没有必要去夸大这种“屈辱感”,因为它激发的往往是不理性的、报复性的“爱国主义”,而不是真正有意义的“强国主义”。下列选项中符合“不理性的、报复性的‘爱国主义’”的是( )

- A、 义和团运动

- B、 五四运动

- C、 辛亥革命

- D、 太平天国运动

下图为《义和团的卡秋莎》(“卡秋莎”是火箭炮的代称)。该图片反映了义和团( )

- A、 对西方近代技术有了理性认识

- B、 用新式军备抗击八国联军侵略

- C、 对外来文化持全面排斥的态度

- D、 阻碍了中国近代工业化的进程

康有为在回忆公车上书时,称都察院拒收其上书。但现代学者通过研究清朝军机处档案,发现在康有为所称“不收”其上书的当日,都察院代奏了官员、举人反对签订《马关条约》的上书共计15件。对此认识合理的是( )

- A、 口述史料的可信度低于文献史料

- B、 历史事实的重构主要靠逻辑思辨

- C、 结合不同类型史料即可复原历史

- D、 史料解读应辨析作者的主观意图

著名史学家陈旭麓先生认为1840年以来,中国因外患而遭受的每一次失败都产生过体现警悟的先觉者。但他们的周围和身后没有社会意义的群体,他们走得越远越孤独。但战争大败,“成中国之巨祸”,它促成了中国民族认识的变革,中国的民族具有群体意义的觉醒也因此而开始。“这里的“战争“指的应是( )

- A、 第二次鸦片战争

- B、 甲午中日战争

- C、 八国联军侵华战争

- D、 第一次世界大战

16世纪以来,传教士利玛窦寻找东西方文化的融合点,开创的“合儒超儒”的传教策略,赢得中国文人士大夫的好感。其去世后,部分传教士开始采取激进式的传教方式,坚决排斥儒家思想,酿成“南京教案”,传教士们在中国内地几乎无立足之地。这反映出( )

- A、 中国缺乏传播西方宗教文化的条件

- B、 中国儒家文化与西方宗教文化相对立

- C、 中国与西方文化交流需要相互尊重

- D、 中国文化专制政策根深蒂固

法国媒体曾刊登一位回国士兵的陈述:“从北堂我们开向皇宫,修士们跟着我们去,他们怂恿我们屠杀、抢劫。我们奉命在城中为所欲为三天,爱杀就杀,爱拿就拿,实际抢了八天。”美国作家马克·吐温撰文记述:“仅在河北任丘县一处,美国基督传教士梅子明以‘用人头抵人头’为口号,就杀害了中国无辜农民680人。”材料反映的这场战争( )

- A、 导致中国领土主权进一步被破坏

- B、 迫使清政府允许其在华投资设厂

- C、 将战火从广东扩大到了华北地区

- D、 使列强获得武装控制京津的特权

1910年,清政府设立资政院“以立议院基础”。资政院议员部分由皇帝钦定,部分由选举产生。其职责包括议决国家军政大师、审议财政预算和修订法律等,议决事项须“具奏,恭候圣裁”。此次改革( )

- A、 实践了英国式君主立宪制

- B、 加强了皇帝个人的独裁统治

- C、 带有浓厚的专制主义色彩

- D、 确立了三权分立的政治体制

1904年,湖南、四川、江苏、广东、福建等长江流域与东南沿海9个省份留日学生共计1883人,占全国留日学生总数的78%,直隶亦有172人,山西、陕西等其他十几个省区仅有351人,影响留日学生区域分布不平衡的主要因素是( )

- A、 地区经济文化水平与开放程度有别

- B、 革命运动在各地高涨程度存在差异

- C、 清政府鼓励留学生的政策发生变化

- D、 西方列强在中国的势力范围不同

从鸦片战争到新文化运动,中国人向西方学习经历了曲折的历程。整个过程体现了近代中国( )

- A、 学习西方就是对封建制度的不断否定

- B、 学习西方是民族资本主义发展的动力

- C、 内忧外患交织促进了学习西方的深化

- D、 发展资本主义是学习西方的主要目的

从1872年到1875年,清政府派出四批留美幼童,其中绝大部分学成归国后在军政和实业部门就职,他们在政治上基本是清政府的拥护者。1905年前后,留日学生达到了近万名,其中公派生的相当部分转向革命或同情革命。出现此种转变的主要原因是( )

- A、 科举考试制度的废除

- B、 清廷革新能力的丧失

- C、 国内武装起义的推动

- D、 中日甲午战争的影响

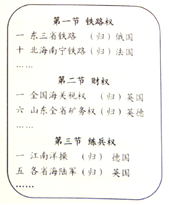

下表中的内容摘自中国近代的一部论著,它应该是( )

- A、 魏源的《海国图志》

- B、 严复的《天演论》

- C、 梁启超的《瓜分危言》

- D、 孙中山的《建国方略》

下表是1894—1914年英、日等国占中国对外贸易总值的百分比。

年份 | 英国 | 日本 | 其他国家 |

1894 | 69.49 | 6.26 | 24.25 |

1900 | 62.99 | 11.20 | 25.81 |

1905 | 55.71 | 14.04 | 30.25 |

1910 | 50.89 | 16.14 | 32.97 |

1914 | 48.31 | 20.39 | 31.30 |

对表中数据解读正确的是( )

- A、 《马关条约》签订后日本加强对中国的经济侵略

- B、 对英贸易比重降低表明英国国际地位的明显下降

- C、 这一阶段帝国主义列强的经济侵略以商品倾销为主

- D、 对其他国家贸易比重变化折射出中国国际地位提高

甲午中日战争爆发前夕,有些西方人士认为中国拥有一定的军备优势,“毫无疑问的是日本必然最后被彻底粉碎”,他们做出上述判断的主要依据应是,中国( )

- A、 已完成对军队的西式改革

- B、 集权制度有利于作战指挥

- C、 近代化努力收到较大成效

- D、 能获得更广泛的外部援助

1898年,清政府下令各省督抚在各自的·范围内选派留学生去日本留学。湖广总督张之洞在《劝学篇》一书中强调说:“游学之国,西洋不如东洋。”张之洞认为“西洋不如东洋”的主要原因是( )

- A、 日本与中国地理位置接近容易考察

- B、 日本文字习俗与中国相似容易接受

- C、 日本学习西方已经取得较大成果

- D、 日本后来居上已经赶超西方各国

下表为近代列强强迫清政府签订的两个不平等条约,它反映出列强侵华方式的变化是( )

时间 | 条约 | 主要内容 |

1842年 | 《南京条约》 | 割香港岛给英国赔款2100万银元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸;英国商人进出口货物缴纳的税款,中国须同英国商定。 |

1895年 | 《马关条约》 | 割江东半岛、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛给日本;赔偿日本军费白银二亿两,开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠;允许日本在中国的通商口岸开设工厂 |

- A、 由军事侵略到文化侵略

- B、 由灭亡中国到以华制华

- C、 由商品输出到资本输出

- D、 由割地赔款到开埠通商

晚清时期有人主张:“欲图自强,莫亟于广兴学校,而学校本原之本原,尤莫亟于创兴女学。”1898年维新志士创办经正女学,以期“相夫教子、宜家善种、兴国智民”。这表明女校创办( )

- A、 适应民族救亡的需要

- B、 未突破传统的儒家思想

- C、 服务于维新变法运动

- D、 提高了妇女的社会地位

梁启超在《李鸿章传》中,对甲午战争如此评论:“西报有论者日:日本非与中国战,实与李鸿章一人战耳。其言虽稍过,然亦近之。不见乎各省大吏,徒知画疆自守,视此事若专为直隶满洲之私事者然,其有筹一饷出一旅以相急难者乎?即有之,亦空言而已。乃至最可笑者,刘公岛降舰之役,当事者致书日军,求放还广丙一舰,书中谓此舰系属广东,此次战役,与广东无涉云云。各国闻者,莫不笑之。而不知此语实代表各省疆臣之思想也。若是乎,日本果真与李鸿章一人战也。以一人而战一国,合肥合肥,虽败亦豪哉!”材料中梁启超( )

- A、 客观公允地评价了失败主要原因是政治的腐朽

- B、 认为清朝的现代化运动必须进行新的范式转换

- C、 为维新变法运动的开展提供事实依据

- D、 认为李鸿章的思想已经具有了民族民主色彩

甲午中日战争“以清政府惨败而告结束。于是,(中国)近代化的新陈代谢过程骤然加快。洋务运动结束了,维新运动早产了”。材料中的“加快”主要体现在( )

- A、 改变了落后的军事观念

- B、 提出学习西式民主的主张

- C、 开始了制度变革的尝试

- D、 开始引进西方的工业文明

陈旭麓先生指出:“爱国主义永远是一种打动人心的力量。但从爱国主义出发走向近代化和从爱国主义出发回到中世纪,确乎并不同义。”材料中所说的后一种“爱国主义”的典型是( )

- A、 太平天国运动

- B、 清末新政

- C、 义和团运动

- D、 辛亥革命

1903﹣1906年,清政府先后颁布了《重订铁路简明章程》《商人通例》《破产律》等规章制度。下列对上述信息解释不正确的是( )

- A、 目的是为了挽救统治

- B、 力图规范工商业行为

- C、 缓解了社会主要矛盾

- D、 有助于经济的近代化

《南京条约》是中国近代被迫签订的第一个不平等条约;巴黎和会上,中国代表团拒绝在和约上签字;1943年1月,中国分别与美英两国签署新约,取消美、英在华治外法权及《辛丑条约》所给予它们的一切权利。从这些变化可以看出( )

- A、 中国近代主权丧失

- B、 中国逐步成为世界强国

- C、 中国外交逐渐自强

- D、 中国摆脱帝国主义压迫

某次战争后,英国外交大臣勃罗叠立克在议会发表演说:“中国此后仍须以华人制华地,凡有意开通中国之人,应该小心谨慎,团匪之事即可取以为鉴。”该战争应是( )

- A、 鸦片战争

- B、 第二次鸦片战争

- C、 甲午中日战争

- D、 八国联军侵华战争

某条约规定:“上谕以永禁或设、或入与诸国仇敌之会,违者皆斩。……各省抚督文武大吏暨有司各官,于所属境内均有保平安之责,如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办。”以下关于该条约的说法,正确的是

- A、 1900年签订的《辛丑条约》

- B、 清政府开始被列强控制

- C、 禁止中国人民反帝斗争

- D、 列强掀起瓜分中国狂潮

《上海县竹枝词》有诗云:“卅年求富更求强,造炮成船法仿洋。海面未收功一战,总归虚牝掷金黄。”这首竹枝词反映的历史事件是( )

- A、 鸦片战争和太平天国运动

- B、 第二次鸦片战争和洋务运动

- C、 洋务运动和甲午中日战争

- D、 义和团运动和八国联军侵华战争

在我国古今大量流传的对联中,有为数不少的幽默讽刺对联。人们常以对联的形式托物寄情,鞭挞邪恶。下图是一幅约成于1900年的漫画,其左右两旁配有字联,为“葛箭射猪身,看妖精再敢叫不”,“一刀靳羊头,问畜牲还想来麽”。对此分析正确的是( )

- A、 漫画中充斥着强烈的封建迷信思想

- B、 批判清政府对洋人卑躬屈膝的丑恶嘴脸

- C、 控诉清政府对维新变法人士的无情镇压

- D、 反映了义和团运动的斗争特点

下列条约内容中能反映出列强对华侵略从外贸领域扩大到投资、生产、销售各个领域,使中国在经济和财政上日益陷入对资本主义世界经济体系依附的是( )

- A、 《南京条约》

- B、 《天津条约》

- C、 《马关条约》

- D、 《辛丑条约》

下图是美国《马蜂杂志》登载的一幅题为《中国问题》的漫画,图中头顶斗笠、手持烟锅昏昏欲睡的农夫代表中国,其他为了争夺农夫果实打得不可开交的人代表日本、法国、德国与俄国,墙头上的英国和意大利也正跃跃欲试。据此推断,该图最早绘制于( )

- A、 1860年

- B、 1894年

- C、 1898年

- D、 1901年

陈旭麓在《近代中国社会的新陈代谢》中写到:光绪中叶以后,机厂林立,丁男妇女赴厂做工……生计日多,而专事耕织者日见其少矣。随之而来的是世风人心离古道越来越远。与上述现象出现直接相关的是( )

- A、 自给自足自然经济的渐趋解体

- B、 近代工业发展,劳动力需求增加

- C、 西方思想观念和生活方式传入

- D、 传统的重农抑商思想进一步强化

下图是张滨的漫画《甲午轶事》,就甲午战争的结局而言,该漫画反映了( )

- A、 战争的结局在于中国落后的政治体制

- B、 甲午战争后中国救亡图存运动日益高涨

- C、 甲午战争是日本资本主义改革的结果

- D、 中国战败的原因在于落后的经济结构

某年,清政府户部奏议说:“就中国目前财力而论,实属万不能堪。然而和议既成,赔款已定,无论如何窘急,必须竭力支持。”同时,“很多汉人目睹了满族政权毫无希望的领导能力后,转向了革命。”据此,与奏议中“和议”“赔款”相关的是( )

- A、 第一次鸦片战争

- B、 第二次鸦片战争

- C、 甲午中日战争

- D、 八国联军侵华战争