单选题

对于人类的起源问题,科学家进行了不懈的探索,做出了种种推测和论证。下列不属于观点的是( )

- A、 营养的改善促进了人类脑的发育

- B、 亚洲的直立人是从非洲迁徙过来的

- C、 现代类人猿与人类亲缘关系最近

- D、 古人类露西的化石在非洲发现的

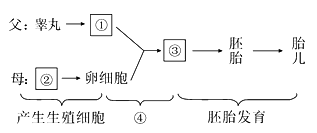

如图是生殖过程简图,下列对图中①、②、③、④的判断不正确的是( )

- A、 ①----精子

- B、 ②----卵巢

- C、 ③----受精卵

- D、 ④----分娩

航天员在进行太空实验时需要消耗大量能量。下营养物质不能为航天员提供能量的有机物是( )

- A、 蛋白质

- B、 无机盐

- C、 糖类

- D、 维生素

如图为中国居民的“平衡膳食宝塔”,有关叙述错误的是( )

- A、 糖尿病人应该少吃①层食物

- B、 ②层食物摄入不足可能会患坏血病等

- C、 青少年应多吃一些③、④层的食物

- D、 ⑤层食物是人体主要的供能物质

“食不言,寝不语。”吃饭时讲话或大笑容易呛到,是因为吞咽食物和呼吸空气都必须经过的器官是( )

- A、 喉

- B、 咽

- C、 气管

- D、 鼻

示意图中,用气球、橡皮膜、玻璃罩等模拟演示呼吸的过程,描述正确的一项是( )

- A、 图乙模拟人体的呼气过程

- B、 图中橡皮膜模拟膈

- C、 图甲模拟人体的吸气过程

- D、 图中玻璃罩模拟肺

下图是肺泡与血液之间的气体交换示意图,下列说法错误的是( )

- A、 ①表示的是氧气

- B、 ②表示的是氧气

- C、 二氧化碳通过a过程排出体外

- D、 氧气通过b过程进入肺泡

血液是由什么组成的( )

- A、 白细胞、红细胞、血小板

- B、 水、无机盐、葡萄糖

- C、 血浆和血细胞

- D、 水、无机盐、蛋白质、葡萄糖、废物

下图是一段血管的相关图片,据图回答( )

- A、 这是静脉,血流方向向右

- B、 这是动脉,血流方向向左

- C、 这是动脉,血流方向向右

- D、 这是静脉,血流方向向左

如图为人体血液循环示意图,下列有关叙述正确的是( )

- A、 心房与动脉相连,心室与静脉相连

- B、 当血液流经①后,血液由动脉血变为静脉血

- C、 右心房是肺循环的起点

- D、 体循环是指血液流经“左心室→②→右心房”的过程

临床上根据病人病情的需要,有针对性的选用不同的血细胞成分或血浆成分进行输血。对于贫血、创伤性失血、大面积烧伤、血小板功能低下者,应分别输入的血液成分是( )

- A、 血小板、红细胞、血浆、全血

- B、 全血、红细胞、血浆、血小板

- C、 红细胞、全血、血浆、血小板

- D、 血浆、红细胞、全血、血小板

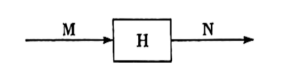

如图为人体内流经某器官或结构的血流情况模式图。H代表某种器官或结构,M、N代表血管,箭头代表血流方向,下列叙述正确的是( )

- A、 若H为心脏,则M中流静脉血

- B、 若H为肾小球,则M、N均为动脉

- C、 若H为肺泡,则N内血液中的二氧化碳增多

- D、 若H为小肠,则N内血液中的营养物质减少

如图为人体内尿液形成过程示意图。图中①、③表示的结构和生理作用分别是( )

- A、 静脉、过滤作用

- B、 动脉、过滤作用

- C、 静脉、重吸收作用

- D、 动脉、重吸收作用

眼与耳都是人体重要的感觉器官,视觉和听觉的感受器分别位于( )

- A、 视网膜、鼓膜

- B、 晶状体、耳蜗

- C、 视网膜、耳蜗

- D、 视觉神经和听觉神经

人体感知外界环境的变化需要神经系统的参与,神经系统结构和功能的基本单位是( )

- A、 反射弧

- B、 脊髓

- C、 神经元

- D、 大脑

当我们的手无意中碰到高温物体时,会立即缩回来,这个过程称为缩手反射.它由如图所示的反射弧来完成.其中手部皮肤属于( )

- A、 感受器

- B、 传入神经

- C、 神经中枢

- D、 效应器

下列腺体的分泌物直接进入腺体内毛细血管的是( )

- A、 唾液腺

- B、 肾上腺

- C、 肝脏

- D、 汗腺

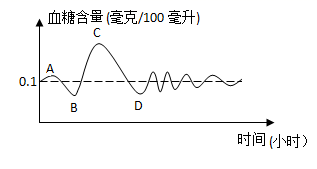

人体内多种多样的激素,都对生命活动起着重要的调节作用。右图是某人吃饭前后体内血糖含量变化曲线图。请问引起CD段快速下降的是( )

- A、 垂体分泌的生长激素

- B、 甲状腺分泌的甲状腺激素

- C、 胰腺分泌的胰液

- D、 胰岛分泌的胰岛素

人体之所以成为一个整体,起主要调节作用的系统是( )

- A、 运动系统

- B、 神经系统

- C、 内分泌系统

- D、 循环系统

酸雨对生态系统的破坏很大,被称为“空中死神”,酸雨形成的主要原因是( )

- A、 火山爆发

- B、 农药污染

- C、 大气中二氧化硫过多

- D、 二氧化碳污染