单项选择题(本大题共25小题,每小题3分,共75分。每小题列出的四个选项中,只有一个选项符合题意,请把所选选项的字母填写在题后括号内)

一些西方历史学家称:鸦片战争是“通商战争”,认为这场战争是为了维护正当贸易权利而战的,对于这种观点的正确评价是( )

- A、 掩盖了战争的侵略性质

- B、 指出了战争的实质

- C、 揭示了战争发生的主要原因

- D、 是一种尊重历史事实的评价

近代史上,南京和天津这两个城市分别是在哪两个不平等条约中被开放 为通商口岸的?( )

- A、 《南京条约》、《天津条约》

- B、 《南京条约》、《北京条约》

- C、 《天津条约》、《北京条约》

- D、 《天津条约》、《瑷珲条约》

清明节期间,广东某校组织全体党员到洪秀全纪念馆参观学习。洪秀全在历史上有浓厚的一笔是因为( )

- A、 领导虎门销烟

- B、 领导第二次鸦片战争

- C、 领导太平天国运动

- D、 火烧圆明园

有人说:《天朝田亩制度》实际是一个和谐社会的公平的经济制度;也有人说:《天朝田亩制度》是近代民主革命中一个科学的政治纲领。你认为下列关于《天朝田亩制度》的认识,不正确的是( )

- A、 它建立在落后的自然经济基础上

- B、 它与我国正在建立的和谐社会有着本质的区别

- C、 它反映了农民阶级的生活理想

- D、 只要具备一定的客观条件,它就会变为现实

两千多年前,古罗马哲学家西塞罗说:“谁控制了海洋,谁就控制了世界。” 为应对日益严峻的海上挑战,我国加紧海军现代化建设。中国近代海军最早创建于( )

- A、 洋务运动时期

- B、 甲午战争时期

- C、 鸦片战争时期

- D、 第二次鸦片战争时期

“巨额赔款为前所未有,给广大民众带来沉重的负担。严禁民众任何形式的反帝活动,为列强直接镇压中国人民的革命活动提供了‘合法’依据。”该条约是( )

- A、 《南京条约》

- B、 《马关条约》

- C、 《辛丑条约》

- D、 《北京条约》

关于资产阶级维新变法的表述,不正确的是( )

①公车上书是资产阶级维新思潮转变为爱国救亡政治运动的标志

②宣传维新思想的是《民报》

③戊戌变法又称“百日维新”

④提倡民主、提倡科学

- A、 ①③

- B、 ①④

- C、 ①②③

- D、 ②④

林伯渠说:“对许多未经过帝王之治的青年,辛亥革命的政治意义是常被低估的……因为他们没有看到推翻几千年沿袭下来的专制政体是多么不容易的一件事”。这段话旨在强调( )

- A、 辛亥革命意义重大

- B、 广大民众尚未觉悟

- C、 革命时机不够成熟

- D、 革命缺乏社会基础

下列选项中不属于辛亥革命、二次革命、护国运动的共同点的是( )

- A、 都未能完成反帝反封建的任务

- B、 矛盾都指向北洋政府

- C、 都由孙中山号召或领导

- D、 都是武装斗争

如表是1917年~1921年《新青年》杂志发表文章的分类统计,这说明《新青年( )

| 主 题 | 介绍马克思主义学说 | 介绍西方习俗 | 国家要闻 |

| 文章数量(篇) | 36 | 5 | 30 |

- A、 重点宣传马克思主义学说

- B、 是宣传马克思主义的唯一刊物

- C、 撰稿人都是宣传马克思主义者

- D、 最关心的主题是西方习俗礼仪

这是一首诞生于20世纪中国的歌曲,它唱响了那个时代的主旋律。那时,一队队官兵高唱着这首战歌,奔赴的是( )

- A、 武昌起义前线

- B、 北伐前线

- C、 抗日前线

- D、 渡江战役前线

某校准备利用社会实践活动组织学生“重走长征路”,请你为他们设计一条适合的路线( )

- A、 瑞金—遵义—吴起镇—会宁

- B、 上海—瑞金—遵义—会宁

- C、 上海—瑞金—遵义—吴起镇

- D、 井冈山—瑞金—遵义—会宁

美国记者埃德加·斯诺在《我在旧中国十三年》一书中有段文字描述了1935年底的一件大事:“中国正在苏醒过来。在几天的时间里,青年团体在天津、上海、汉口、广州等所有大城市,像雨后春笋般产生,游行示威开始席卷全国”,他的这一记录见证的是( )

- A、 五四运动

- B、 九一八事变

- C、 一二•九运动

- D、 西安事变

下图为1936年12月13日《申报》在第三版显著位置以大字号刊登的新闻,据此推断该报纸报道的“重大事變(变)”指的是( )

- A、 九一八事变

- B、 西安事变

- C、 七七事变

- D、 华北事变

2014年2月,十二届全国人大常委会第七次会议通过审议,将每年 12月13日定为国家公祭日,纪念 30 多万死难同胞。与该公祭日直接相关的历史事件是( )

- A、 九一八事变

- B、 七七事变

- C、 南京大屠杀

- D、 台儿庄战役

下列四幅图反映的是人民解放战争时期的重大事件,其中标志着人民解放军转入战略反攻的是( )

- A、

重庆谈判

重庆谈判 - B、

转战陕北

转战陕北 - C、

挺进大别山

挺进大别山 - D、

渡江战役

渡江战役

1948年底,山东农民唐和恩率领他的支前小车队,冒风雪,忍饥寒,跋 山涉水,日夜奔行。他还用心地在随身携带的竹棍上刻下了他支前经过的每一个地方(见右图)。依据其行程判断,他参加了( )

- A、 北伐战争

- B、 百团大战

- C、 淮海战役

- D、 渡江战役

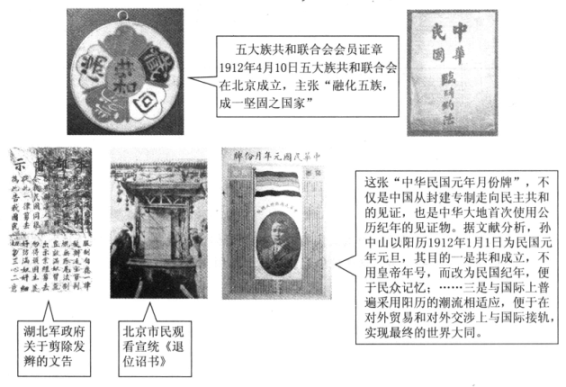

下图反映的是我国某时期社会习俗的变化,它主要表明 ( )

- A、 封建传统等级观念已彻底废除

- B、 民主共和的观念深入人心

- C、 国民人格平等的观念逐渐形成

- D、 新文化运动推动习俗改革

历史谱写着歌曲,歌声凝聚着历史,让我们一起来感受歌曲中的历史。下列歌曲与史实搭配不正确的是( )

- A、 《义勇军进行曲》——抗日救亡

- B、 《卢沟桥歌》——国民大革命

- C、 《十送红军》——红军长征

- D、 《松花江上》——九一八事变

2017年2月11日,上海市举办了 “起步——中国现代出版”专题展,以纪念近代中国规模最大的文化出版机构创办120周年。下列图片中,适合展示的是( )

- A、 土地改革房产证

- B、 商务印书馆褒奖状

- C、 小岗村“生死文书”

- D、 中共七大代表证

早在13世纪,卢沟桥就闻名世界。意大利人马可·波罗在他的游记里称赞“它是世界上最好的、独一无二的桥”。1937年在这里发生的重大历史事件表明( )

- A、 中国新民主主义革命的开始

- B、 中华民族的全国性抗战从此开始

- C、 加速了中国共产党的诞生

- D、 红军长征取得胜利

臧克家在《红血洗过的战场》中写道:“在这里,我们发挥了震天的威力!在这里,我们用血写就了伟大的史诗!在这里,我们泄尽了敌人的底!在这里,我们击退寇兵!在残破的北关城墙插上了国旗!……台儿庄,一片灰烬;台儿庄的名字,和时间争长。”台儿庄战役的指挥者是( )

- A、 朱德

- B、 赵登禹

- C、 佟麟阁

- D、 李宗仁

仔细阅读下表,它反映的是( )

| 时间 | 指挥者 | 规模 | 战绩 |

| 1940年8—12月 | 彭德怀 | 八路军投入105个团 | 毙伤日伪军25000多人 |

- A、 百团大战

- B、 台儿庄战役

- C、 辽沈战役

- D、 贺胜桥战役

下列关于抗日战争胜利的历史意义评述不恰当的是( )

- A、 是中国近百年来第一次取得反对外来侵略斗争的伟大胜利

- B、 为世界反法西斯战争的胜利作出了贡献

- C、 中国的国际地位得到提高

- D、 结束了半殖民地半封建社会的历史

北京大学的前身是戊戌变法时期创办的、中国近代第一所国家建立的最高学府是( )

- A、 京师同文馆

- B、 京师大学堂

- C、 清华学堂

- D、 黄埔军校