单选题

下列中外历史上著名的航海活动中,尚未使用指南针的是( )

- A、 鉴真东渡日本

- B、 郑和下西洋

- C、 哥伦布发现新大陆

- D、 麦哲伦船队环球航

据记载,汴京勾栏从早到晚“全年不歇”。假如你生活在北宋,可以在此( )

- A、 观看艺人说书唱曲

- B、 听辛弃疾的“醉里挑灯看剑”

- C、 欣赏字正腔圆的京剧表演

- D、 与关汉卿同台演绎《窦娥冤》

下列选项中与之对应正确的是( )

- A、 西汉秦朝明朝

- B、 秦朝隋朝元朝

- C、 西晋隋朝元朝

- D、 秦朝西晋隋朝

穿越时空隧道,梦回清朝,江西巡抚需前往西北考察,最可能路过( )

- A、 北庭都护府

- B、 伊犁将军府

- C、 西藏民族自治区政府

- D、 西域都护府

李大钊曾说:“他们(太平天国)禁止了鸦片,却采用了宗教;不建设民国,而建设天国,这是他们失败的一个重要原因。”由此可见,太平天国运动的失败是由于( )

- A、 缺乏坚决斗争意志

- B、 不能充分依靠人民群众

- C、 没有对外作战经验

- D、 缺乏科学理论的指导

洋务运动中,“新型的工业和企业造就了新型的职业人士如工程师、经理和实业家,那些出洋留学的人士归国后,也成为陆军、海军、学堂和外交机构中的领头人”。材料说明洋务运动( )

- A、 培养了近代化人才

- B、 促进了民族资本主义发展

- C、 巩固了清政府统治

- D、 抵制了外国资本主义入侵

辛亥革命的性质是( )

- A、 地主阶级自救运动

- B、 近代民族民主革命

- C、 农民革命运动

- D、 新民主主义革命

某校举行了“铭记历史,传唱经典”的云端音乐会。以下歌曲按创作时间先后排序,正确的是( )

①《松花江上》 ②《黄河大合唱》 ③歌剧《白毛女》④ 《国民革命歌》

- A、 ①④②③

- B、 ①④③②

- C、 ④①②③

- D、 ④①③②

1956年1月,毛泽东在某次会议上说:“在我国的条件下,用和平的方法……可以改变资本主义所有制为社会主义所有制。过去几个月来社会主义改造的速度大大超过了人们的意料。”这表明( )

- A、 生产合作社适应了生产的发展

- B、 赎买政策加速了社会主义改造

- C、 我国的社会主义制度已经建立

- D、 我国进入全面建设社会主义时期

它被中共中央国务院誉为“中国农民的伟大创造”,是十一届三中全会后农村第一步改革中最亮丽的风景线。它指( )

- A、 社会主义计划经济体制建立

- B、 沿海和内地经济开放城市设立

- C、 家庭联产承包责任制的实行

- D、 社会主义市场经济体制的确立

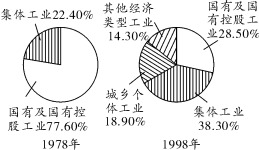

下图为我国1978年与1998年工业经济形式构成对比示意图。该图所反映的变化,表明我国( )

- A、 建立社会主义市场经济体制

- B、 公有制经济不再占主导地位

- C、 农村经济体制改革基本完成

- D、 社会主义制度发生根本改变

1956年被称为充满生机活力,充满创造精神的一年。这一年( )

①提出和平共处五项原则为社会主义建设创造良好的外部环境

②提出了“百花齐放,百家争鸭”方针以推动社会主义文化事业的发展繁荣

③三大改造基本完成,进入社会主义初级阶段

④召开中共八大探索全面建设社会主义道路

- A、 ①②

- B、 ②③

- C、 ②③④

- D、 ①③④

20世纪70年代,中国外交事业取得了一系列突出成就,有人用“梅开三度”来形容这一时期中国的外交成就。这里的“梅开三度”是指( )

①中美关系改善 ②中日建交

③中国恢复在联合国的合法席位 ④承办亚太经合组织会议

- A、 ①②③④

- B、 ①③④

- C、 ①②③

- D、 ②③④

对于1971年10月25日发生的一件大事,美国代表布什说:“这是联合国历史上的转折点,反西方国家在美国威信动摇时第一次击败了美国。”他哀叹,那些表决后欢声雷动的代表们“就是要踢山姆大叔一脚”。这个“转折点”是( )

- A、 中国恢复了在联合国的合法席位

- B、 中日两国正式建立外交关系

- C、 不结盟运动的兴起

- D、 万隆会议召开并取得圆满成功

种姓层级最高的婆罗门不及当时古印度总人口的4%,却占有七成司法权及近半数的国会席次。这一现象说明了( )

- A、 印度社会中的种姓制度存在着严重的不平等

- B、 印度社会婆罗门掌神权

- C、 婆罗门由贵族构成

- D、 婆罗门不得同第二等级的人通婚

与如图作品属于同一地区的古代文明成就是( )

- A、 金字塔

- B、 楔形文字

- C、 种姓制度

- D、 雅典的民主政治

下图是欧洲13世纪生产关系出现的新现象,它说明( )

- A、 租地农场兴起

- B、 开始殖民扩张

- C、 工业革命兴起

- D、 生产方式资本主义化

马克思和恩格斯在广泛吸收人类优秀思想成果的基础上,总结工人运动的经验,共同创立了富有生命力的马克思主义。这表明马克思主义( )

- A、 是理论与实践的产物

- B、 是唯一科学的理论成果

- C、 指导了各国工人运动

- D、 推翻了资产阶级的统治

《新编剑桥世界近代史》:“两个学说都发现了变化的原因在于斗争——生存竞争和阶级斗争。”这两个学说的代表人物分别是( )

- A、 但丁、莎士比亚

- B、 达尔文、马克思

- C、 达尔文、贝多芬

- D、 克伦威尔、林肯

下列历史人物都曾领导过本国人民进行反侵略斗争,成为本民族的民族英雄,其中抗击过同一个殖民国家的是( )

①林则徐 ②章西女王 ③玻利瓦尔 ④华盛顿

- A、 ①②③

- B、 ②③④

- C、 ①②④

- D、 ①③④

改革能否成功影响一国命运,日本在7世纪中叶和19世纪中叶分别进行的两场改革都促进了国家发展。这两场改革的相同点是( )

- A、 削弱幕府统治,加强天皇权力

- B、 学习他国经验加速社会转型

- C、 保留封建残余和军国主义势力

- D、 立足国情发展资本主义经济

以下史实与斯大林无关的是( )

- A、 新经济政策

- B、 完成两个五年计划

- C、 实现农业集体化

- D、 高度集中的经济政治体制

艾瑞克·霍布斯鲍姆在《极端的年代》中写道:在美国人看来……反苏军事联盟是马歇尔计划的必要补充。为此,1949年美国( )

- A、 提出杜鲁门主义

- B、 组建北约组织

- C、 制造德国的分裂

- D、 发动侵朝战争

对下表内容解读正确的是( )

1960-1980年不同国家与地区所占世界生产总值百分比

| 1960年 | 1970年 | 1980年 | |

| 发展中国家(含中国) | 14.2 | 15.7 | 19.3 |

| 日本 | 4.5 | 7.7 | 9.0 |

| 欧洲经济共同体 | 26.0 | 24.7 | 22.5 |

| 美国 | 25.9 | 23.0 | 21.5 |

| 苏联 | 12.5 | 12.4 | 11.4 |

- A、 发展中国家的生产持续复兴

- B、 日本经济总量跃居世界第一

- C、 欧共体经济整体呈现负增长

- D、 美、苏丧失了超级大国地位

某班级以“第二次世界大战后,亚非拉的民族独立浪潮改变着世界的面貌”为主题展开讨论,下列可列入其发言内容的是( )

- A、

玻利瓦尔抗击西班牙殖民者

玻利瓦尔抗击西班牙殖民者 - B、 卡德纳斯进行改革

- C、 甘地领导非暴力不合作运动

- D、 纳米比亚获得独立