选择题

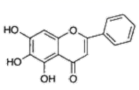

我国科研人员发现中药成分黄芩素能明显抑制新冠病毒的活性。下列关于黄芩素的说法错误的是( )

- A、 分子中有3种官能团

- B、 能与Na2CO3溶液反应

- C、 在空气中可发生氧化反应

- D、 能和Br2发生取代反应和加成反应

一种活性物质的结构简式为  ,下列有关该物质的叙述正确的是( )

,下列有关该物质的叙述正确的是( )

- A、 能发生取代反应,不能发生加成反应

- B、 既是乙醇的同系物也是乙酸的同系物

- C、 与

互为同分异构体

互为同分异构体 - D、 1mol该物质与碳酸钠反应得44 g

下列实验设计正确的是( )

- A、 将SO2通入溴水中证明SO2具有漂白性

- B、 将铁屑放入稀HNO3中证明Fe比H2活泼

- C、 将澄清石灰水滴入某溶液证明其中存在CO32﹣

- D、 将乙烯通入KMnO4酸性溶液证明乙烯具有还原性

下列说法错误的是( )

- A、 乙烷室温下能与浓盐酸发生取代反应

- B、 乙烯可以用作生产食品包装材料的原料

- C、 乙醇室温下在水中的溶解度大于溴乙烷

- D、 乙酸与甲酸甲酯互为同分异构体

乙烯与溴单质发生加成反应的反应机理如图所示,下列有关叙述中错误的是

- A、 溴鎓离子中所有原子不在同一平面内

- B、 相同条件下,乙烯与溴的

溶液反应比与溴水反应更容易

- C、 玻璃容器表面的Si—O键对反应进行有一定的促进作用

- D、 将乙烯通入溴水中,理论上会有一定量的

生成

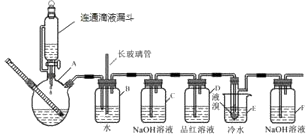

实验室制取乙烯并验证其化学性质,下列装置与目的相符的是

- A、 制备乙烯

- B、 除去杂质

- C、 验证不饱和性

- D、 收集乙烯

下列说法错误的是

- A、 乙烯是无色、无味的气态烃,能使酸性

褪色

- B、 蚕丝织成的丝绸灼烧时会产生烧焦羽毛气味

- C、 新鲜土豆片中含有淀粉,遇碘水出现蓝色

- D、 DNA分子的双螺旋结构中,两条链上的碱基通过氢键作用实现配对

实验室制取乙烯并验证其化学性质,下列装置正确的是( )

|

|

|

|

A.制备乙烯 | B.除去杂质 | C.验证加成反应 | D.收集乙烯 |

- A、 A

- B、 B

- C、 C

- D、 D

谋划能源长远发展,维护国家能源安全。下列有关说法正确的是( )

- A、 核电站铀核燃料中的235U和238U互为同位素

- B、 汽油催化裂化的产物之一乙烯的结构简式为CH2CH2

- C、 可燃冰是可再生能源

- D、 燃煤中加入CaO可以减少酸雨的形成及温室气体的排放

乙酸乙酯是一种用途广泛的精细化工产品。工业生产乙酸乙酯的方法很多,如图:

下列说法正确的是( )

- A、 反应①、④均为取代反应

- B、 反应②、③的原子利用率均为

- C、 乙醇、乙酸、乙酸乙酯三种无色液体可用

溶液鉴别

- D、 与乙酸乙酯互为同分异构体的酯类化合物有2种

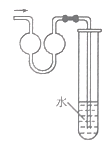

下列实验方案设计正确的是( )

- A、 图甲:除NaCl溶液中

、

、

杂质

- B、 图乙:验证苯和溴发生取代反应

- C、 图丙:制取并检验乙烯

- D、 图丁:制取并收集氨气

下列说法错误的是( )

石油 分馏产品

乙烯

CH2BrCH2Br

- A、 乙烯分子中6个原子共平面

- B、 ①主要发生物理变化

- C、 ②包括裂化、裂解等过程

- D、 ③是取代反应

用下图装置进行实验,能达到相应实验目的的是( )

| A | B | C | D |

| | | | |

| 检验海带中有碘元素 | 吸收少量氨气 | 制备乙烯并验证其易被氧化 | 对比Fe2+、Cu2+对H2O2分解的催化效果 |

- A、 A

- B、 B

- C、 C

- D、 D

中医药是中华民族的瑰宝。有机化合物M是常用中药白芷中的活性成分之一,M的结构简式如图所示。下列有关M的说法正确的是( )

- A、 分子中含有三种官能团

- B、 1mol该化合物最多与4molNaOH反应

- C、 能被KMnO4(H+)溶液氧化生成含羧基的物质

- D、 能与NaHCO3溶液反应放出CO2

m、n、p、q是有机合成中常见的4种小分子。下列说法正确的是( )

- A、 m的分子式为C5H10O2

- B、 n与p互为同系物

- C、 可用溴的四氯化碳溶液鉴别p和q

- D、 含羧基的n的同分异构体有8种(不包括立体异构)

绿色食材百合所含的秋水仙碱,是一种酰胺类化合物,具有抗炎和免疫调节等作用。下列关于秋水仙碱的说法正确的是( )

- A、 分子式为

- B、 分子中含有3种官能团

- C、 分子中所有碳原子可能共面

- D、 1

秋水仙碱最多能与7

发生加成反应

已知:

已知:

以乙炔为原料,通过如图所示步骤能合成有机物中间体E(转化过程中的反应条件及部分产物已略去).

以乙炔为原料,通过如图所示步骤能合成有机物中间体E(转化过程中的反应条件及部分产物已略去).