单选题

2019年7月,中国“良渚古城遗址”被列人《世界遗产名录》。良渚古城遗址代表了五千多年前中国史前稻作文化的伟大成就,也是早期城市文明的杰出典范,实证了中华五千年文明史,是中华民族的瑰宝,也是全人类共同的文化遗产。下列关于良渚古城遗址的表述,正确的有()

①属于夏文化的遗存 ②已有私有制产生的实证

③出土了精美的玉器 ④出现较大规模的祭坛和神庙

- A、 ①②③

- B、 ①②④

- C、 ①③④

- D、 ②③④

生产工具的进步是生产力发展的重要标志。河南辉县出土的战国铁犁铧,人们耕地时把它安装在犁上,用来破土,省力易行。据此可知,战国时期()

- A、 铁犁铧用灌钢法制成

- B、 中国人率先掌握了冶铁技术

- C、 铁农具已经在农业生产中使用

- D、 铁犁牛耕已经成为农业的主要耕作方式

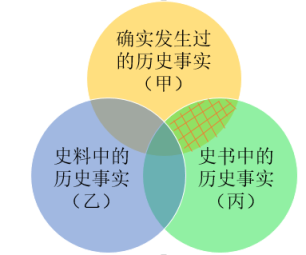

关于“历史事实”,学界有多种见解。有学者将"历史事实”范畴区分为三个不同的层次:确实发生过的历史事实(圆圈甲);史料中的历史事实,即历史本体的残存和遗迹(圆圈乙);史书中的历史事实(圆圈丙),并据此绘制了表示“历史事实”不同构成的示意图。下列各项中,对图示中网格部分的“历史事实”,解读正确的是( )

- A、 客观发生过,且留有史料,但尚未写进史书中的历史事实

- B、 客观发生过,有确实的史料留存,又写进史书中的历史事实

- C、 客观发生过,却未留存史料,依靠类比推论等方法写进史书中的历史事实

- D、 未曾发生过,却错误地记载于史料之中,又被错误地当作历史真实而写进史书中的历史事实

据统计,《荀子》一书中出现“礼”字309次、“法”字170余次,有“礼义者,治之始也”“法者,治之端也”“隆礼重法则国有常”等说法。这表明荀子( )

- A、 主张重礼轻法,注重礼义教化

- B、 辨别礼法异同,坚持赏罚分明

- C、 强调礼法并行,重建社会秩序

- D、 关注社会问题,推崇君主权威

考古发现是研究历史的重要依据。下列考古发现与结论之间逻辑关系正确的是( )

- A、 姜寨聚落遗址由五个大家族组成一个氏族公社——中国即将迈入阶级社会的门槛

- B、 山西陶寺遗址中有宫殿、天文建筑及各种礼器——有学者认为其具备了国家的初始形态

- C、 河姆渡遗址出土猪纹陶钵——河姆渡人在世界上最早饲养猪

- D、 殷墟遗址出土大量刻有文字的龟甲——证实了文献中关于西周的部分历史记载

《庄子·天道篇》曰:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。圣人者,原天地之美而达万物之理。”《荀子·天论》曰:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。应之以治则吉,应之以乱则凶。”两者都强调( )

- A、 人与自然要和谐共处

- B、 小国寡民无为而治

- C、 世间万物都有对立面

- D、 天人感应天人合一

《管子·君臣上》曰:“饰官化下者,明君也”,“上下相希,若望参表,则邪者可知也。”下列制度最能体现上述治国思想的是( )

- A、 察举制

- B、 刺史制度

- C、 三省六部制

- D、 行省制

春秋战国时期有思想家提出“不可得而亲,不可得而疏;不可得而利,不可得而害;不可得而贵,不可得而贱。故为天下贵。”这位思想家属于( )

- A、 儒家学派

- B、 道家学派

- C、 法家学派

- D、 墨家学派

“……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。”董仲舒的主张是基于( )

- A、 天人感应思想

- B、 独尊儒术思想

- C、 大一统思想

- D、 休养生息思想

图中秦朝的举措( )

- A、 推动社会文化的多元化

- B、 阻碍了社会经济的发展

- C、 不利于统一的封建国家形成

- D、 促进各地区的交往交流交融

秦统一后,围绕郡县制的问题,在朝堂上发生了“师今”和“师古”的争论。丞相李斯认为,“三代之事,何足法也?……今诸生不师今而学古,以非当世,惑乱黔首”,应加以禁止。李斯的主张( )

①有利于巩固统一局面 ②反映了专制统治的强化

③体现了进化的历史观 ④缓和了中央与地方矛盾

- A、 ①②③

- B、 ①③④

- C、 ①②④

- D、 ②③④

姜寨聚落遗址是下列哪一个( )文化聚落形态的典型代表

- A、 仰韶文化

- B、 河姆渡文化

- C、 龙山文化

- D、 良渚文化

船型屋是海南黎族先民的住所。其形如倒扣木船,通常高2.5米左右,“屋宇以竹为棚,下居牲畜,人处其上”。人们用树皮捆绑梁柱固定房架,以细长树枝或竹片编成网状骨架,上覆茅草制成屋顶,在前后墙壁涂上泥巴建成房屋主体。这说明船型屋的建造取决于( )

- A、 人们的审美观念

- B、 经济发展水平

- C、 集体劳作的形式

- D、 传统文化习俗

下列思想主张属于孟子的有( )

①天下之本在国,国之本在家,家之本在身

②尊贤使能,俊杰在位

③天时不如地利,地利不如人和

④和实生物,同则不继

- A、 ①

- B、 ①②

- C、 ①②③

- D、 ①②③④

下列水利工程不属于先秦时期的是( )

- A、 邗沟

- B、 芍陂

- C、 郑国渠

- D、 通惠河

“家”字在春秋以前仅有两个意思,分别是氏族宗庙、宗族,而春秋末期到战国初期,逐渐衍生出了“个体家庭”的意思。导致“家”的含义增加的主要原因是( )

- A、 各国变法的推动

- B、 宗法制的完善

- C、 生产关系的变革

- D、 分封制的瓦解

尚书在西汉初年,是九卿少府的属官,“掌通章奏”,“秩六百石”,地位与待遇较低。东汉建立后,光武帝刘秀正式成立尚书台,将其由事务官变为政务官,承担了原本属于“三公”的许多职能。这一变化( )

- A、 是宦官干政的源头

- B、 改变了中央决策程序

- C、 使尚书成为真宰相

- D、 提高了行政办事效率

里耶秦简发现于湖南省龙山县里耶古城1号井,出土的秦朝公文简牍中频繁出现“洞庭郡”。但据《史记》《汉书》等文献记载,秦始皇统一全国后分天下为三十六郡,其中并无“洞庭郡”。据此可知( )

- A、 新史料的发掘拓宽了历史研究

- B、 考古文献比传世文献更可靠

- C、 正史史料比地域史料可信度高

- D、 后期研究比传统观点更可信

贾谊曾上书汉文帝,曰:“今背本而趋末,食者甚重,是天下之大残也。淫侈之俗,日日以长,是天下之大贼也。..今驱人而归之农,皆著于本,使天下各食其力,末伎游食之民,转而缘南亩,言皆趋农作,则蓄积足而人乐其所矣。”据此可知,当时( )

- A、 农业生产出现衰退

- B、 经济政策出现重大变化

- C、 商业活动较为兴盛

- D、 重农抑商成为社会共识

下表是《吕氏春秋》中《上农》《任地》《辩土》《审时》四篇农学文献的主要内容。由此推知,当时( )

| 篇名 | 内容 |

| 《上农》 | 提出了重农的主张 |

| 《任地》 | 提出了十个问题,包括使用土地、整地作畦、中耕除草等问题 |

| 《辩土》 | 对《任地》中提出的问题作了具体的回答 |

| 《审时》 | 各种作物与时间季节的关系 |

- A、 中原地区开始出现小农经济

- B、 精耕细作的农业模式逐渐形成

- C、 重农抑商政策成为立国之本

- D、 铁犁牛耕等生产技术普遍应用

何尊(下图)是西周早期周成王时的青铜器,内底铸铭文12行122字,记载了周成王营 建新都洛邑的重要历史事件,而其中“宅兹中国”更是“中国”一词最早的实物见证。这里的“中国"是指( )

何尊及“铭文”中的中国

- A、 行政的中枢

- B、 诸侯的封地

- C、 天下的中心

- D、 天子的寝宫

丝绸的发现是2021年3月以来三星堆考古发掘最大的亮点之一。此次发掘现场专门设计建造了全封闭、恒温恒湿的发掘方舱,发掘人员全程身穿防护服进舱工作,尽量做到无菌化 发掘。多学科实验室配置了一系列监测、检测与记录仪器,对出土器物进行现场观察、分析、 信息提取和保护。三星堆考古说明( )

- A、 历史研究必须有考古依据方可釆信

- B、 蚕桑丝织技术最早出现在三星堆

- C、 现代科技手段大量运用于考古研究

- D、 新冠疫情倒逼考古学的技术进步

商代许多文告、策命、法典铸刻在青铜器上,被称为金文档案;西周时期重要档案都“藏于宗庙,放之天府”,以备查阅和求得祖先、神灵的保佑。据此可知商周时期( )

- A、 重视文化传承和历史传统

- B、 国家治理呈现理性化特征

- C、 档案得到了有效保存利用

- D、 王权与神权得到有效结合

据考古发现,裴李岗遗址(位于河南省郑州市)、磁山遗址(位于河北省邯郸市)和大地湾遗址(位于甘肃省天水市)出土了大量的石质工具,即石磨盘和石磨棒,石磨盘不但制作精良,而且形制也规整多样,同时发现的还有一定数量的谷物粟、稷及油菜籽等。这些考古发现说明,当时黄河中上游地区( )

- A、 经济文明一体化发展

- B、 已出现粮食加工技术

- C、 农作物种植种类繁多

- D、 家庭手工业较为发达

邮驿制度起源于西周,秦代趋向完备。邮是徒步通讯,驿是乘马通讯。大致是5里一邮舍,30里一驿站。传递和接受文书,都要登记收发的时间,以备核查。秦代邮驿制度的完备( )

- A、 有利于社会经济的快速发展

- B、 巩固了专制主义的中央集权

- C、 便利了民间书信的传递往来

- D、 加强了南北经济文化的交流

秦统一后建立起“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”的幅员辽阔的国家。为了有效地管理地方,秦朝采取的措施是( )

- A、 沿用分封制

- B、 推广郡县制

- C、 采用郡国并行制

- D、 建立省制

史学家钱穆指出,若将汉武帝一朝的事业与秦朝相比,其对内的政治,尚未能超出秦制的规模;其对外的开拓,则越出了秦时所开拓的疆域。下列有关汉武帝开拓疆域的史实表述错误的是( )

- A、 任用卫青、霍去病北击匈奴,控制阴山以南和河西走廊的大片区域

- B、 设立武威、张掖、酒泉、敦煌四郡,加强对河西走廊的控制和管理

- C、 派遣张骞出使西域,开辟中西交通道路,促进西域与中原的联系

- D、 在乌垒城设置西域都护府,作为管理西域的军政机构以加强控制

“方里而井,井九百亩,其中为公田。八家皆私百亩,同养公田。公事毕,然后敢治私事。”下列对该材料反映的经济现象表述有误的是( )

- A、 井田制是奴隶主土地国有制

- B、 主要流行在我国商周时期

- C、 周天子实际上占有全国土地

- D、 土地不能随意买卖

春秋战国时期某思想家主张:“居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。”这一主张体现了哪一派别的思想( )

- A、 儒家学派

- B、 道家学派

- C、 墨家学派

- D、 法家学派

有学者指出,《九章算术》的主要内容共分为方田(田亩面积的计算)、粟米(按比例交换各种谷物)、衰分(确定依等级分配物资或摊派税收的比例)、均输(确定摊派税收和民工的比例)等九章。据此可知,《九章算术》( )

- A、 重视理论推导和证明

- B、 注重解决农业生产的技术问题

- C、 深受儒家思想的影响

- D、 体现了数学的经济工具化倾向

中国原始社会分为原始人群、母系氏族社会和父系氏族社会三个阶段。下列文化遗存属于父系氏族社会的有( )

①龙山文化 ②红山文化 ③河姆渡文化 ④良渚文化

- A、 ①②③

- B、 ①②④

- C、 ①③④

- D、 ②③④

为了联系西域诸国夹击匈奴,西汉汉武帝先后两次派遣张骞出使西域。张骞的“凿空”之行带来的客观经济结果是( )

- A、 丝绸之路

- B、 长城西延

- C、 匈奴被灭

- D、 盐铁官营

通过考古发掘资料可知,原始社会末期出现了私有财产和贫富分化情况。其主要判断依据是( )

- A、 是否有房屋建筑遗迹

- B、 遗址中是否有城墙残垣

- C、 墓葬中是否有玉器

- D、 墓葬中随葬品的多少

《吕氏春秋·上农》在描述农耕之利时不无夸张地说:一个农夫耕种肥沃的土地可以养活九口人,耕种一般的土地也能养活五口人。战国时期农业收益的增加( )

- A、 使经济重心开始南移

- B、 得益于牛耕和铁农具的使用

- C、 加剧了当时的分裂局势

- D、 全凭兴修水利工程

元人陈孚《题管仲井》诗曰:“画野分民乱井田,百王礼乐散寒烟。”这反映了春秋战国时期的时代特征是( )

- A、 铁犁牛耕推广

- B、 争霸战争频繁

- C、 各国变法图强

- D、 社会动荡变革