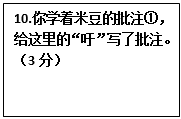

| 惊叹,由“吁”到“芋” 冯杰 在我们北中原殷墟出土的甲骨文里,你就是把全部的龟片翻个底朝天,也找不到这个小小的“芋”字,文字比它本身走来得要更晚一些。 我开始把它的来历想象成一出乡村传奇: 最早,是在很远的一天,我们北中原的先民在田野或荒无人烟之地苦旅,忽然,看到了那种未曾见过的大叶子,于是,发出惊叹的语气词—“吁!” 再于是,这种植物就开始叫“芋”了。这就是它的来历。 当然,还得给汉字戴上一生遮雨的草帽。中国汉字有个规律,凡带草字头的,都是绿颜色的汉字,能发芽的汉字,能种下的汉字。 这是我赋予这种植物诞生记的小引子,自然是禁不起推敲的。我只不过想用文字把它打扮一下,好让芋穿着一面面大绿叶子出场而已。 芋国充满乡土情结而可入画。我是首先看到齐白石画的芋叶,其后,才看到真芋的。在一方小小的邮票上,那芋的肥大枝叶几乎延伸到方寸之外了。滴下的露水,正在深浅分明的墨叶上流淌。一边,还有两只歌唱秋风颂的蟋蟀。 初春,母亲常常会在集市上买些小芋头。大的煮热,让我们蘸着小碟子里的白糖吃。小的也不丢,留下来。我看到一小筐里放着一堆小芋头,一个个顶着绿芽。原来母亲要种。 芋头开始在院子里发芽,抽技时还要随着培土。等到长大时,芋的风姿有点像陆地上生长的荷叶,大叶子在晚风中缓缓摇曳。有串门的人也“吁——”: “你们怎么种了一院子藕啊?” 中国的芋头可能要数广西荔浦芋头最大最好。据说过去都是“贡品”。母亲生前,我们全家坐在一起,看过那个关于刘墉的喜剧,荔浦芋头作为角色在里面出场过。那时,曾有黄昏里开心的笑声。 有一年,我随一个旅行团到过荔浦,专门在一个小火炉前买过一个,双手捧着,边上车边吃,干,面,掉粒,惹得一车人看我的贪相。别人告诉我,桂林那边也有卖的。 等到从桂林回中原,临上车时,想给母亲买个带回去,却怎么也见不到芋头那毛乎乎的影子了。 后来冬天,在北中原的小镇菜市场上,见到了这种荔浦芋头,是从南方运来的,我毫不犹豫地买了两个,让母亲尝尝。 母亲嫌太贵。 “不贵,芋头都是坐火车来的,那么远。” 母亲还用刀片削下几块,说留下来种种试试吧。她以为还会像过去在集市上买的小芋头呢,一个个都听她的话。 来年,荔浦芋头沉默,都没有发芽。 (选自《泥花散帖》,百花文艺出版社2016年1月版) |

|