单选题

20世纪20年代,中国度量衡的状况是,“同一秤也,有公秤、私秤、米秤、油秤之分别”“同一天平也,有库平、漕平、湘平、关平之分别”“同一尺也,有海关尺、营造尺、裁衣尺、鲁班尺及京放、海放之分别”。这一状况( )

- A、 提高了市场交易的成本

- B、 加剧了军阀林立的局面

- C、 造成国民经济结构失衡

- D、 阻断了商品的大量流通

近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。

- A、 机械牵引的新式交通工具出现

- B、 20世纪初出现在中国城市的大街小巷

- C、 标志着中国交通事业现代化的起步

- D、 人们的生活方式由此发生根本性改变

《中国共产党的三十年》在评价1922-1923年中国铁路工人的英勇斗争时指出:“一方面,没有强有力的同盟军……就无法在毫无民主权利的条件下战胜全副武装的反动派。”这说明( )。

- A、 工农群众革命积极性的迅速增长

- B、 建立革命统一战线的必要性

- C、 建立抗日民族统一战线的必要性

- D、 工人阶级正式登上历史舞台

如图为中国近代某一历史时期农民运动发展形势示意图。图中形势形成的原因是( )

- A、 辛亥革命得到各地响应

- B、 国民革命运动的发展

- C、 农村革命根据地的开辟

- D、 人民解放军展开战略反攻

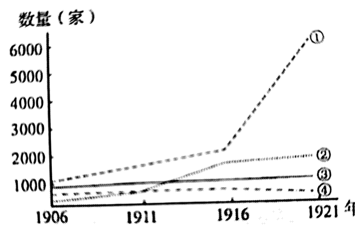

如图为1906—1921年日、英、德、俄四国在华商号数量变化示意图。其中①是( )

- A、 日本

- B、 英国

- C、 德国

- D、 俄国

五四时期,中国知识界掀起了“平民教育运动”。如图为1919年4月北京大学“平民教育讲演团"成员许德珩对一群小商人、人力车夫和店员演说的内容摘录。这反映出知识界已初步认识到( )

| 兄弟……这回谈话的题目是“勤劳与知识”。……各位劳动的精神,我们是很佩服的,若是再能求点知识,做个有知识的劳动家,莫终日做那些有钱人的机器、富贵人家的牛马,这是我们所盼望的。 |

- A、 平民阶层贫困落后的根源

- B、 新文化传播必须与劳工运动相结合

- C、 觉醒民众对社会进步的重要性

- D、 团结工农是革命的当务之急

1910~1911年间,当鼠疫波及华北之时,颇有影响的《大公报》刊载了天津官院的来稿,详细介绍了鼠疫的危害、病因、症状以及预防鼠疫的方法;还开设专栏介绍防疫知识。在当时的历史条件下,报刊宣传( )

- A、 加速了清朝防疫体系的建立

- B、 开启了对疫情的专业研究

- C、 推动了公共卫生意识

增强

增强 - D、 控制了疫情的暴发和扩散

五四运动后,中国舆论界出现了个人主义与集团主义的论争。到20世纪30年代末,个人主义被边缘化,个人为团体服务乃至奉献的言论拥有了绝对的权威。出现这个变化的主要原因是( )

- A、 马克思主义的广泛传播

- B、 国民党钳制言论自由

- C、 抗日救亡成为时代主题

- D、 人民民主意识的增强

陈独秀指出,阶级战争的观念确是中国人应该发达的了,再睁开眼睛看看我们有产阶级的政治家政客的腐败而且无能和代议制度的信用,民主政治及议会政策在中国比在欧美更格外破产了。这实际上反映了当时( )

- A、 革命方向出现了转变趋向

- B、 民主宪政出现危机

- C、 资产阶级丧失革命领导权

- D、 国共矛盾日益加剧

近代某思想家说:“革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返……要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉醒。”下列与其观点相似的是( )

①《时务报》 ②《民报》 ③《新青年》 ④《孔子改制考》 ⑤《狂人日记》

- A、 ①②

- B、 ②③

- C、 ③⑤

- D、 ①④

五四运动期间,学生领袖罗家伦认为,1917年的俄国革命就是20世纪的世界新潮,在此新潮冲击下,现在的革命不是以前的革命了,以前的革命是法国式的革命,以后的革命是俄国式的革命,中国迟早会被“世界的新潮卷去”。这反映了当时中国( )

- A、 问题与主义之争最为突出

- B、 具备进行无产阶级革命的条件

- C、 探索救国道路有了新选择

- D、 知识分子否定法国大革命的意义

李大钊指出:“东洋文明与西洋文明,实为世界进步之二大机轴,正如车之两轮、鸟之双翼,缺一不可。而此二大精神之自身,又必须时时调和、时时融会,以创造新生命,而演进于无疆。”胡适则在《新思潮的意义》一文中主张“研究问题,输入学理,整理国故,再造文明”。上述观点( )

- A、 丰富了新文化运动的思想内涵

- B、 论证了西方文化的合理性

- C、 体现了当时知识分子的两面性

- D、 全面颠覆了国人道德观念

第一次国共合作期间,毛泽东通过农村调查提出:“农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功。”这一观点( )

- A、 体现了中共当时的工作重心

- B、 丰富了中国民主革命理论

- C、 奠定了国共合作的思想基础

- D、 体现了工农武装割据思想

清末、民国时期,星期制获得普遍推行。同时,一些人以盲目西化为由主张取缔星期制,一些人试图用十日一休的“旬日”古制取代星期制,一些人通过诉诸历史证明这一习俗在中国 “古己有之”。这反映出( )

- A、 国人心态受民族文化的影响

- B、 大众舆论制约社会风俗变革

- C、 新式生活排斥中国传统文化

- D、 西学东渐促成思想自由多元

下列主张节选自《中国共产党中国共产主义青年团宣言——告此次为民族自由奋斗的民众》。据此判断,该宣言发表于( )

- A、 1919年

- B、 1925年

- C、 1931年

- D、 1937年

五四运动的爆发给列强尤其是日本极大的震撼。“5月5日的《大阪朝日新闻》发表了《排日学生暴动》等文章;6月7日的报道,更是将中国学生运动称为‘学生义和团’”。这表明五四运动( )

- A、 体现了盲目的排外意识

- B、 目标直指日本的侵略行径

- C、 彰显了空前的民族团结

- D、 具有强烈的爱国主义精神

1919年12月,李大钊在《物质变动与道德变动》一文中指出,新思想是“应经济的新状态、社会的新要求发生的。”“劳工神圣”的新伦理,就是适应人类一体的道德、世界一家的社会之道德。这表明当时( )

- A、 进步知识分子开始了救国的探索

- B、 马克思主义学说影响了先进的国人

- C、 唯物史观逐渐成为了国人的共识

- D、 新文化运动推崇的道德观渐入人心

荣氏企业有过三次大规模的发展,第一次是在1915年的抵制日货运动中,第二次是在五四反帝爱国运动发生之后的1919-1921年,第三次是在经历了1922-1924年的萧条之后,在1925五卅运动的推动下,企业经营再次好转。这反应了( )

- A、 帝国主义是民族工业发展的最大障碍

- B、 民族主义运动促进了民族工业的发展

- C、 近代民族资本主义发展充满艰辛

- D、 民族企业家践行实业救国思想

劳工神圣”是一战后出现于中国社会响亮的口号。据统计,从五四运动到中国共产党成立前夕,《新青年》刊登的有关马克思主义、十月革命和中国工人运动的文章达130余篇。这反映( )

- A、 第一次世界大战促进了中国劳工的觉醒

- B、 十月革命改变中国劳工阶层的社会地位

- C、 民主和科学是新文化运动的旗帜与方向

- D、 知识分子关注革命思想和工人运动结合

表1是第一次国内革命战争时期有地农户(占全部农村人口45%)的土地占有情况。这反映了当时( )

表1

| 成分 | 占有亩数 | 占人口百分比(%) | 占地百分比(%) | |

| 有地人口 | 农村人口 | |||

| (一)贫农 | 1~10 | 44 | 19.8 | 6 |

| (二)中农 | 10~30 | 24 | 10.8 | 13 |

| (三)富农 | 30~50 | 18 | 8.1 | 19 |

| (四)中小地主 | 50~100 | 9 | 4.05 | 19 |

| (五)大地主 | 100以上 | 5 | 1.25 | 43 |

- A、 封建生产关系仍占据主要地位

- B、 农民对土地和地主的依赖性减弱

- C、 拥有土地者成为国民革命对象

- D、 国民大革命导致土地集中较严重

民国时期,无锡一男聘结一女,已择日迎娶。女方寄信告之男方,说这门婚事是家兄一人之意,本人死不顺从。男方知晓真相,退还庚帖。这件事被喻为“女权发达之嚆矢,婚嫁文明之滥觞”。对此理解比较全面的是( )

- A、 社会观念,碰撞转型

- B、 民主自由,深入人心

- C、 妇女解放,潮流涌动

- D、 封建思想,根深蒂固

《新青年》曾载文:“各家之学,亦无须定尊于一人。孔子之学只能谓为儒家一家之学,必不可称以中国一国之学。”这反映出该作者( )

- A、 推崇学术权威

- B、 主张恢复先秦思想

- C、 追求思想自由

- D、 全盘否定传统文化

有学者认为,1918年5月的请愿和1919年的五四事件标志着学生对政治事务的积极干预,但当时学生很少与政党联系;1920—1921年他们开始与政党发展更紧密的关系,其中一些人参加了政党的活动;1922年到1924年学生开始参加政党的组织工作,因1924年国民党采取争取学生入党的政策而达到高潮。对材料解读正确的是( )

- A、 新文化运动成为学生参与政治的开始

- B、 学生积极参与反帝爱国革命运动

- C、 政党政治是民国时政治活动的主旋律

- D、 五四运动为民主革命注入新活力

国人曾对巴黎和会充满期待,希望能够废除“二十一条”。但“帝国主义压迫的切骨的痛苦,触醒了空泛的民主主义的噩梦”,“所以学生运动倏然一变而倾向于社会主义”。这种变化反映出( )

- A、 社会主义思想点燃了国人实现民族振兴的新希望

- B、 巴黎和会上中国政府的退让引起国人情绪的变化

- C、 帝国主义压迫是国人选择马克思主义的主要原因

- D、 马列主义成为国人追求民族独立富强的指导思想

第一次国共合作期间,毛泽东通过农村调查提出:“农民问题乃国民革命的中心问题,农民不起来参加并拥护国民革命,国民革命不会成功。”这一观点 ( )

- A、 体现了中共当时的工作重心

- B、 丰富了中国民主革命理论

- C、 奠定了国共合作的思想基础

- D、 体现了工农武装割据思想

关于新文化运动,陈独秀作过如此解释:“新文化运动影响到产业上,应该令劳动者觉悟他们自己的地位,令资本家要把劳动者当作同类的‘人’看待,不要当作机器、牛马、奴隶看待”。这体现了陈独秀 ( )

- A、 鼓动工人投身政治运动

- B、 高举民主与科学的大旗

- C、 主张人性的解放和自由

- D、 对俄国十月革命的反思

在五四运动前的《新青年》杂志中,民主更多意味着“思想民主”,有着疏离政治的明显倾向。五四运动后,民主转而成为强调人民参与权的“政治民主”,学生、工人和妇女分别从民主概念中找到了罢课、罢工和离开家庭的正当性。这一转变 ( )

- A、 凸显了中国共产党的作用

- B、 推动了革命统一战线的建立

- C、 改变了中国民主革命性质

- D、 适应了救亡图存的时代需要