单选题:本题20小题,共50分。

1938年,中国共产党在山西武乡县进行反贪污、反摊派斗争,召开群众大会,改造旧有基层政权。开展这些活动主要是为了( )

- A、 建立人民民主政权

- B、 巩固反封建斗争成果

- C、 团结群众坚持抗战

- D、 减轻根据地民众的负担

1950年,南京市卫生局先后组织了58个宣传队、派出两辆巡回宣传车,进行卫生防疫宣传,并举行了44次集体游行,举办了历时12天的卫生展览,开展卫生讲座147场,卫生宣讲334次。这表明,新生的人民政权( )

- A、 建立了完善的医疗卫生体系

- B、 注重加强公共卫生的建设

- C、 将人民的生命安全放在首位

- D、 善于进行广泛的社会动员

在古埃及,很多神是幻想出的人类和其他动物的合体。两河流域的神多以纯粹的人类形象出现,但也没有完全与动物脱离,一些画像中神的身旁都会出现动物,动物也标志着神对应的特征和能力。由此可见( )

- A、 神话传说虚构夸张没有史料价值

- B、 世界区域文明具有差异性

- C、 传说故事是研究历史的一手史料

- D、 神话传说有人文主义色彩

唐代的魔术被称为“幻术”,是当时大众喜闻乐见的“胡”文化,《旧唐书·音乐志》中有“大抵散乐杂戏多幻术,幻术皆出西域,天竺尤甚”的记载。材料可用来说明当时( )

- A、 中印文化交流空前繁荣

- B、 丝绸之路促进了文化交流

- C、 唐代文化娱乐形式多样

- D、 中国世界影响力达到全盛

道光二十六年(1846年),英使德庇时请求在西藏定界通商,耆英即以此要求“殊与成约不符”,予以驳斥。德庇时又以前往天津为要挟之计,耆英认为“惟有坚守条约,持以镇静”。道光接报后,也降谕说:“通商一事,更有原立成约,自应永远遵守。”这表明清廷( )

- A、 闭关锁国政策依然未打破

- B、 已经设立了专门外交机构

- C、 以条约阻禁列强特权扩大

- D、 彻底抛弃传统的外交体制

19世纪末,中国的近代化出现新内容,开始由“政策创新”转向“体制创新”。导致这种转变的内在原因是( )

- A、 资产阶级革命政党的建立

- B、 中国民族资本主义的初步发展

- C、 帝国主义掀起瓜分中国的狂潮

- D、 西方民主思想的广泛影响

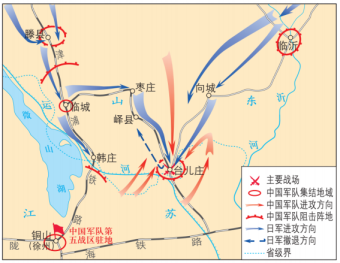

读下图,中国军队在图中所示战役中取得抗战以来正面战场的最大胜利。该战役属于( )

- A、 淞沪会战

- B、 忻口会战

- C、 徐州会战

- D、 武汉会战

由中央新影音像出版社出版发行的新中国外交历程纪念光盘,共12集,每一集的标题反映了这一时期的外交特点。其中能够反映新中国七十年代外交特点的标题是( )

- A、 “另起炉灶”、“分道扬镳”、“播种友谊”

- B、 “扬眉吐气”、“跨洋握手”、“冰释雪融”

- C、 “一边倒”、“一条线”、“一大片”

- D、 “反霸权”、“全方位”、“不结盟”

在1978年国务院务虚会上,许多经济学家批评了要求消灭商品、货币关系的“左”倾观点,提出应更多地发挥价值规律的作用。例如,孙冶方重提“千规律,万规律,价值规律第一条”;薛暮桥提出应当为长途贩运平反,要利用市场活跃流通等。这些观点意在( )

- A、 重新估计市场的主导作用

- B、 扩大企业生产经营的自主权

- C、 推动改革向更深领域前进

- D、 引入市场调节计划经济体制

1905年京汉铁路正式通车后,武汉闹市区不再局限于长江边的租界一隅,以前被称为“草庐茅店,三五零星”的硚口至谌家矶一带,也变得“三十里几比室直连矣”。由此可见,近代中国铁路建设( )

- A、 促进了城区面貌的变迁

- B、 推动了生活方式的改变

- C、 增强了城市的经济功能

- D、 提高了国家的行政效率

据此可知,苏联60年代平后期的改革( )

苏联按企业隶属关系划分的工业产值(%)

| 年份 | 全部工业 | 联盟所属工业 | 联盟共和国所属工业 |

| 1950 | 100 | 67 | 33 |

| 1955 | 100 | 53 | 47 |

| 1957 | 100 | 6 | 94 |

| 1960 | 100 | 6 | 94 |

| 1965 | 100 | 49 | 51 |

| 1970 | 100 | 50 | 50 |

| 1975 | 100 | 51 | 49 |

- A、 扼杀了共和国和地方的积极性

- B、 导致了赫鲁晓夫时期的经济混乱

- C、 加强了中央对经济的集中领导

- D、 扩大了苏联企业经营管理自主权

下列国际组织反映的世界发展趋势是( )

- A、 世界经济新秩序已形成

- B、 世界经济区域集团化和全球化

- C、 文化多样性面临着挑战

- D、 世界经济霸权主义和保护主义

下图是新航路开辟时的一位航海家的漫画,此航海家双手将地球抱在胸前,身后是即将远航的中世纪帆船。他的船队开启人类历史上第一次环球航行,此航海家是( )

- A、 哥伦布

- B、 达·伽马

- C、 迪亚士

- D、 麦哲伦

苏联工、农业产品(部分)产量对比表

| 年份 | 钢(万吨) | 煤炭(万吨) | 棉织物(亿平方) | 谷物(万吨) |

| 1928年 | 4251 | 3551 | 18.21 | 7330 |

| 1940年 | 1831.7 | 16592.3 | 27.15 | 9564 |

| 增幅(%) | 330.09 | 367.26 | 49.09 | 30.48 |

据表可知,当时苏联( )

- A、 国民经济结构已严重失衡

- B、 找到向社会主义过渡的正确途径

- C、 优先发展重工业成果显著

- D、 农民为工业化做出了巨大的贡献

相对于科举及第者而言,落第者们更贴近下层民众,他们或聚徒讲学,或影响公共事务,成为乡里文化的普及者、基层社会活动的组织者。这表明科举制度( )

- A、 推动了基层自治

- B、 促进了阶层流动

- C、 扩大了统治基础

- D、 有益于社会教化

在抗日民族统一战线旗帜下,国共两党合作抗日。在一次会战中,国民革命第十八集团军某部取得了全面抗战以来的首次大捷。这次会战是( )

- A、 淞沪会战

- B、 太原会战

- C、 徐州会战

- D、 枣宜会战

据统计.随着经济全球化的发展,全球实业资本流动从1980年的543.96亿美元增长到2017年的1.43万亿美元。这表明,经济全球化( )

- A、 拉大了南北国家贫富差距

- B、 冲击了发展中国家的经济

- C、 提高了全球资源配置效率

- D、 源于跨国资本的持续扩张

18世纪90年代初,法国国民议会取消监禁专制授权令,否定了家长或家族可不经审讯就将孩子投进监狱的做法:国民议会还规定,由新建立的家事评议庭专司听审父母和20岁以下子女的争讼,21岁的家庭成员不分男女,不再受父权的管辖控制。上述内容体现了( )

- A、 个人意志即个人权利

- B、 个人与国家间的契约关系

- C、 男女的政治地位平等

- D、 家族利益凌驾于国家利益

战争、改革都从不同层面推动了文明的发展与传播。下列说法正确的是( )

- A、 亚历山大东征一基督教开始影响人们的精神生活

- B、 奥斯曼帝国扩张一一首都巴格达成为东西方经济文化交流中心

- C、 笈多帝国建立一印度教逐渐发展成为印度的主要宗教

- D、 大化改新一日本由封建社会向资本主义社会过渡

马克思说;“工人的巴黎及其公社将永远作为新社会的光辉先驱而为人们称颂”,主要是因为巴黎公社( )

- A、 改善了工人生活条件

- B、 是无产阶级建立政权的第一次伟大尝试

- C、 打碎了旧的国家机器

- D、 建立了人类历史上第一个社会主义国家