题目

下图是中国新石器时代文化遗存分布图。从图中可以获得的历史信息是( )

- A、 社会贫富分化严重

- B、 部落之间战争频繁

- C、 各地发展彼此隔绝

- D、 遗存分布星罗棋布

在距今4000多年前的山西陶寺遗址中有宫殿建筑、天文建筑,还有众多墓葬。其中少数大型墓里均有一、二百件随葬品,包括礼乐重器和玉器,许多中型墓中也有较丰富的随葬品,大量小型墓随葬品则十分贫乏,有的甚至一无所有。据此可以推断当时( )

①私有制已经产生 ②阶级分化明显 ③具备国家初始形态 ④君主专制形成

- A、 ①②③

- B、 ①②④

- C、 ①③④

- D、 ②③④

约公元前2070年,禹建立了我国最早的奴隶制国家夏朝。禹死后,其子启继位。这标志着( )

- A、 国家取代了部落

- B、 世袭制取代了禅让制

- C、 部落取代了氏族

- D、 铁器取代了青铜器

商周时期,掌握神权的卜、巫同时又是重要的国家官员,他们可以通过卜筮来参与王朝的最高决策权,权位显赫。这表明商周时期( )

- A、 具有原始民主色彩

- B、 实现权力的高度集中

- C、 神权与政权相结合

- D、 王权与神权矛盾尖锐

《孟子·滕文公上》记载:“方里而井,井九百亩,其中为公田,八家皆私百亩,同养公田。”材料反映了商周时期( )

- A、 铁农具牛耕的使用

- B、 土地经营的基本方式

- C、 注重血缘的宗法制

- D、 手工业经营基本方式

春秋时期,某一学派思想观念的核心是“仁”,这一学派主张“克己复礼”“为政以德”。该学派是( )

- A、 道家

- B、 儒家

- C、 阴阳家

- D、 墨家

春秋战国时期,诸侯国之间纷争不断,战争连绵。“春秋五霸”“战国七雄”的相继出现表明( )

- A、 国君中央集权的趋势出现

- B、 专制主义中央集权制度确立

- C、 分封制逐渐被郡县制取代

- D、 周王已丧失“天下共主”地位

商鞅变法开始于公元前356年,变法使秦国国富兵强,为秦统一中国奠定了基础。其主要内容包括( )

①实行宗法制 ②奖励军功

③普遍推行县制 ④重农抑商,奖励耕织

- A、 ①②③

- B、 ①②④

- C、 ①③④

- D、 ②③④

战国时期“诸子十家⋯⋯皆起于王道既微,诸侯力政”,各学派针对当时的社会现实问题,提出了各自的政治社会主张和要求,试图影响现实政治。这一历史现象被称为( )

- A、 百家争鸣

- B、 焚书坑儒

- C、 儒学复兴

- D、 三教并行

春秋战国时期,各诸侯国纷纷兴建水利灌溉工程,如都江堰、郑国渠,其中都江堰的修建使成都平原成为“水旱从人,不知饥馑”的“天府之国”。这些水利工程的兴建( )

- A、 有利于农业经济的发展

- B、 得益于青铜农具的使用

- C、 表明商鞅变法成效显著

- D、 是秦朝暴政的真实体现

下面是某学生历史笔记的内容,该生学习的史事所属朝代是( )

◆实现统一,定都咸阳 ◆统一货币,统一文字 ◆北击匈奴,修筑长城 |

- A、 西周

- B、 秦朝

- C、 唐朝

- D、 宋朝

《汉书·食货志》记载:“汉兴,接秦之敝,诸侯并起,民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”为了改变这一现状,西汉王朝实施的政策是( )

- A、 盐铁官营

- B、 统一货币

- C、 休养生息

- D、 征收财产税

下表为汉武帝时期采取的治理措施,其反映的时代特征是( )

政治 | 颁布“推恩令”、设置刺史 |

经济 | 将铸币权收归中央 |

思想 | 尊崇儒术 |

军事 | 反击匈奴袭扰 |

- A、 早期国家的形成与发展

- B、 统一多民族国家的巩固

- C、 政权的更迭与民族交融

- D、 奠定了现代中国的版图

汉武帝时“尚书”一职日益重要,大臣们的奏疏不能直接进呈皇帝,要送尚书署,后来尚书台就成了皇帝的机要秘书处。汉武帝还任用一些上书言事的贤良、文学,让他们出入宫廷,与尚书共议国事,这一做法的目的是( )

- A、 削弱王国势力,加强中央集权

- B、 制衡丞相势力,强化君主专制

- C、 重用儒家学者,提高儒学地位

- D、 任用外戚权臣,削弱宦官权力

为配合对匈奴的战争,汉武帝派遣张骞两次出使西域。下列对张骞出使西域的影响表述正确的是( )

- A、 促进了西域与中原的联系

- B、 促进了与东南亚各国友好往来

- C、 加强了对岭南地区的治理

- D、 加强了对东北地区的有效管理

两汉人民创造了灿烂的文化,成就斐然。其中改变了书写材料,促进了文化传播和发展的是( )

- A、 《史记》

- B、 《九章算术》

- C、 蔡伦改进造纸术

- D、 《汉书》

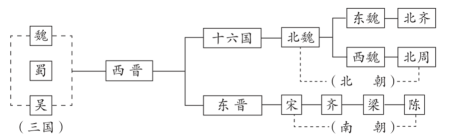

示意图有助于呈现历史发展的概貌。下图为某同学绘制的三国两晋南北朝时期的示意图,据图可以看出该时期( )

- A、 社会高度繁荣

- B、 民族交融加深

- C、 江南经济开发

- D、 政权更迭频繁

《晋书·王敦传》载:“帝(司马睿)初镇江东,威名未署,敦与从弟导等同心翼戴,以隆中兴。时人为之语曰‘王与马,共天下’。”这一现象反映了当时( )

- A、 权臣揽权,天下大乱

- B、 世家大族地位的显赫

- C、 三国鼎立局面的出现

- D、 九品中正制度的形成

北朝农学家贾思勰在《齐民要术》中指出:“舍本逐末,贤哲所非,日富岁贫,饥寒之渐,故商贾之事,阙(缺)而不录。”这段话反映了作者的思想是( )

- A、 鼓励民众经商

- B、 倡导中央集权

- C、 重视农业生产

- D、 主张唯才是举

5世纪后期,北魏孝文帝拓跋宏采取了迁都洛阳、以汉族服饰取代鲜卑服饰、改鲜卑姓为汉姓等一系列改革措施。由此可以推断这些措施的作用是( )

- A、 为北魏统一北方奠定了基础

- B、 加强了民族交融

- C、 促进了江南经济开发

- D、 推动了门第观念的淡化

隋朝的各项建设较多,规模宏大。下列各项属于隋朝建设的是( )

①广设赈灾仓库 ②修建芍陂 ③开通大运河 ④修建赵州桥

- A、 ①②③

- B、 ②③④

- C、 ①②④

- D、 ①③④

唐玄宗统治前期,选贤任能,改革吏治,发展生产,大兴文治,改革兵制,将唐朝推向全盛时期。历史上称这一时期为( )

- A、 文景之治

- B、 光武中兴

- C、 贞观之治

- D、 开元盛世

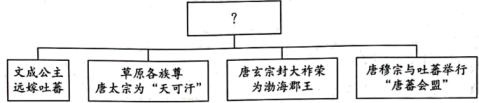

下面图示中问号处应填写的内容是( )

- A、 民族交往

- B、 制度变革

- C、 经济发展

- D、 商贸往来

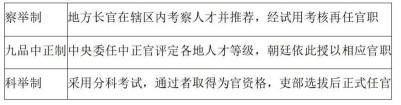

下表呈现了中国古代主要选官制度的关键程序,由此反映出的历史趋势是( )

①官员选拔更为公开和公平 ②儒学成为社会主流意识形态

③重文轻武的风气日益浓厚 ④中央逐渐加强对选官的控制

- A、 ①②

- B、 ①④

- C、 ②③

- D、 ③④

中国古代赋税制度不断变化,唐朝____的实行,改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,减轻了政府对农民的人身控制。横线处应填( )

- A、 井田制

- B、 均田制

- C、 两税法

- D、 募兵制

唐朝高僧玄奘在贞观初年西行前往天竺取经,高僧鉴真六次东渡日本传授佛法。新罗、日本向唐朝派遣了许多使节和留学生。以上史实描述的是( )

- A、 政治制度的创新

- B、 经济的迅速发展

- C、 文学艺术的繁荣

- D、 中外文化的交流

魏晋南北朝至隋唐时期出现了反佛斗争,产生了很大影响。关于反佛斗争的论述正确的是( )

①原因是佛教盛行,严重影响政府财政收入 ②南朝无神论思想家范缜是最杰出的代表

③北魏、北周及唐朝等统治者几度灭佛 ④佛教的发展从根本上受到遏制

- A、 ①②③

- B、 ①②④

- C、 ②③④

- D、 ①③④

中国古代医学成就辉煌。下列表述正确的是( )

- A、 战国至西汉——《黄帝内经》——总结历代医药学成果

- B、 东汉——《神农本草经》——中国古代第一部药物学专著

- C、 孙思邈——《唐本草》——世界上最早由国家颁行的药典

- D、 唐高宗——《千金方》——奠定中医理论的基础

下面“笔记卡片”记录的是中国古代某王朝加强中央集权的措施。据此可知,该王朝是( )

中央:枢密院掌军政,三司掌财政,增设参知政事为副相 地方:文官任知州,增设通判;转运司统管地方财政;地方精锐部队编入禁军 |

- A、 秦朝

- B、 唐朝

- C、 宋朝

- D、 元朝

生活在南北宋之际的庄绰在其著作《鸡肋编》卷中《石炭》中载:“昔汴都数百万家,尽仰石炭,无一家然薪者。”对此理解正确的是( )

- A、 宋代居民最早使用煤作燃料

- B、 矿冶业成为主要手工业部门

- C、 北宋时煤已成为日常的燃料

- D、 汴梁成为宋代的冶铁业中心

1114年,完颜阿骨打(金太祖)“命三百户为谋克,十谋克为猛安,一如郡县置吏之法”, 把原军事组织的猛安谋克同地域性组织村寨有机地结合起来,变革为地方行政组织。这表明猛安谋克制( )

- A、 加速了金朝统一全国的进程

- B、 消除了民族间的隔阂

- C、 沿袭了唐宋的地方管理制度

- D、 具有兵民合一的特点

自唐朝中叶以来,南方的经济实力渐渐超越北方。北宋在经济上对南方依赖明显,户口分布南多北少格局也已定型。南宋时,长江下游和太湖流域一带成为全国最重要的粮仓。这一变化反映出( )

- A、 经济重心逐渐转移到南方

- B、 门第观念日渐淡化

- C、 社会成员的身份趋于平等

- D、 美洲白银大量流入

下面是唐至元之间民族政权并立的示意图,其正确的演变顺序是( )

- A、 ①②③④

- B、 ②③④①

- C、 ③④①②

- D、 ①③④②

绍兴和议之后,金人所需茶叶“自宋人岁供之外,皆贸易于宋界之榷场”。1198年,金朝认为向宋购茶“费国用而资敌”,次年在今山东、河南等地设坊制茶。然其茶叶价高味差,售卖不畅,遂“罢造茶之坊”,继续向宋购茶。这表明( )

- A、 金朝辖境内不适宜茶树的种植

- B、 金朝财政负担沉重

- C、 茶在金人生活中具有重要地位

- D、 经济重心南移完成

某学习小组进行研究性学习时,搜集到如下材料:“铁木真统一草原各部”“忽必烈建立元”“行省制度”等,从中可以推断他们研究 主题是( )

主题是( )

- A、 南宋与金政权的对峙

- B、 蒙古崛起到元朝的统一

- C、 经济重心转移到南方

- D、 宋元思想文化高度繁荣

《马可·波罗行纪》中记载:“每人腰系一宽大腰带,全悬小铃,俾其行时铃声远闻。彼等竭力奔走一切道路,止于相距三哩之别铺,别铺闻铃声,立命别一铺卒系铃以待……有无数铺卒……百日路程之文书消息,十日夜可以递至,此诚伟举也。”这反映元朝( )

①急递铺的运行 ②军政命令传递迅速

③宣政院的设置 ④丝路商旅往来频繁

- A、 ①②

- B、 ①③

- C、 ②③

- D、 ②④

公元10世纪到13世纪是继三国两晋南北朝之后又一个北方少数民族活跃的时期,少数民族政权在统一多民族封建国家发展中起到了重要作用。下面是某校学生用列表法梳理知识时制作的表格,由上到下应以此填写的是( )

少数民族 | 主要活动 |

| 916—1227建国,实行南北面官制度 |

| 政权定都兴庆,创制文字,模仿北宋制度 |

| 与南宋长期对峙,后出现“大定之治” |

| 完成统一,创制文字,进行了制度创新 |

- A、 契丹、党项、女真、蒙古

- B、 鲜卑、女真、蒙古、满洲

- C、 契丹、吐蕃、女真、满洲

- D、 鲜卑、女真、党项、蒙古

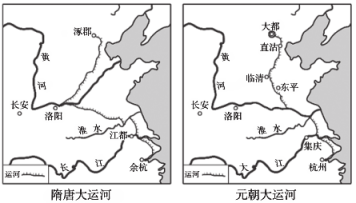

运河的开凿促进了社会发展。下图所示两条运河的共同之处是( )

①都以洛阳作为运河中心 ②巩固了统一多民族国家

③加强了南北方经济交流 ④保障了都城的物资供应

- A、 ①②③

- B、 ②③④

- C、 ①②④

- D、 ①③④

下表所列信息,按朝代先后排列正确的是( )

① | 澎湖巡检司、釉里红、四等人制 |

② | 祖冲之、《女史箴图》、《禹贡地域图》 |

③ | 赵州桥、义仓、三教合归儒 |

④ | 均输平准、河西四郡、西域都护府 |

- A、 ④②①③

- B、 ②④①③

- C、 ④②③①

- D、 ②④③①