单项选择题

《左传·公年》记截:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有子弟,庶人工商各有分亲,皆有等衰。”这体现出( )

- A、 分封制是宗法制基础

- B、 政权与族权的结合

- C、 王权与神权相互影响

- D、 内外服制度的推广

廷议是皇帝与大臣们在朝堂上定期集会议事的一种形式。参加廷议的官吏有文有武,职位上至丞相、太尉、御史大夫、诸侯王、众卿、将军,下至大夫、博士、令长等……讨论结果由皇帝最后裁决。由此可见,廷议制度( )

- A、 有利于提升行政决策的科学性

- B、 体现了士大夫集团的政治品格

- C、 有效限制了君主专制的加强

- D、 有效协调了皇权与相权的矛盾

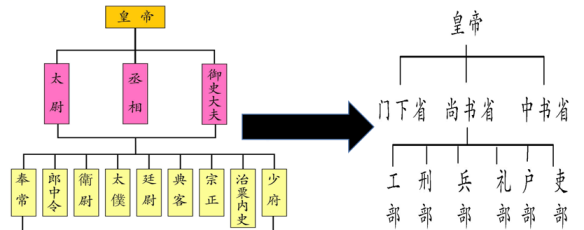

如图为中国古代不同时期的中央官制示意图。图中所示变化从本质上反映了( )

- A、 政府分工的简约化

- B、 中央官制的成熟化

- C、 宰相权力的扩大化

- D、 皇帝威势的隐形化

南宋学者叶适在《水心别集》中说:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者”。作者意在强调( )

- A、 唐朝后期藩镇割据动乱频发

- B、 唐朝措施提高了行政效率

- C、 宋朝加强集权措施存在弊端

- D、 宋初有效解决了割据问题

李治安先生在其《元代行省制度》一书中认为:元代行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。由此可知,元朝的行省( )

- A、 是分权与集权的枢纽机构

- B、 体现了君主专制中央集权的极端化

- C、 实现了权力的分置与制衡

- D、 消除了地方势力的威胁

在秦汉到明清的地方行政体制的演变中,县级政府是封建国家的基础,职能齐备,担负着贯彻执行朝廷的法规政令,向朝廷提供度支、物资及兵源任务,承担着平赋役、听诉讼、兴教化、劝农桑、教孝道、签仿风俗、鼓励节俭、祈神祭天等关系国计民生的一切具体事务,由此可知县制( )

- A、 导致地方势力极力膨胀

- B、 极大地削弱了中央权力

- C、 有效地加强了中央集权

- D、 破坏了中央与地方的平衡

下表是关于某国政体特征的学习笔记。据此判断,该国是( )

机构 | 职能 |

公民大会 | 国家最高权力机关,有权立法、宣战、媾和与审判;所有官职均无薪金。 |

元老院 | 终身任职,负责向官员提出建议,协调他们的行动。 |

执政官 | 两人,一年一任,由全体公民选举产生,担任军事统帅,执行决议。 |

- A、 雅典

- B、 斯巴达

- C、 罗马共和国

- D、 波斯

“美国就像一盘沙拉,胡萝卜是胡罗卜,生菜是生菜,互相之间基本上是不相干的,共同点是它们都装在一个盘子里”。材料比喻的是美国的( )

- A、 总统制

- B、 政党制

- C、 民主制

- D、 联邦制

进入19世纪,英国先后进行了1832年、1867年和1884--1885年三次议会改革。三次议会改革后英国( )

- A、 正式形成了责任内阁制度

- B、 确立了三权分立的共和政体

- C、 逐步进入议会君主制时期

- D、 基本实现成年男子的普选权

《中华民国临时约法》规定:临时大总统代表临时政府总揽政务,公布法律,统帅全国海陆军,制定官制官规,任免文武官员。同时又规定:国务员辅佐临时大总统,负其责任。国务员于临时大总统提出法律案、公布法律及发布命令时须副署之。这一规定旨在( )

- A、 加速清朝统治垮台

- B、 维护总统的核心地位

- C、 完善宪法修订程序

- D、 防止袁世凯独断专权变

下表为新中国成立以来基层管理方式的变化表。这一变化反映出我国( )

1958~1982年 | 人民公社拥有集体资金的统一分配与调度权 |

1982~2001年 | 村民委员会是农村基层群众自治性组织 |

党的十八大以来 | 社区党支部成员和社区党员充当网络信息员以及参与社区治理 |

- A、 基层自治已经成熟

- B、 基层职能在不断完善

- C、 人民权利得到保障

- D、 国家治理体系的发展

北魏拓跋珪即位后,采纳汉臣崔宏建议,自谓黄帝之后。至孝文帝,又下诏:“魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏。夫土者,黄中之色,万物之元也;宜改姓元氏。”据此可知北魏( )

- A、 极力争取汉族地主的支持

- B、 追溯祖先以树立正统地位

- C、 努力消除内部的民族隔阂

- D、 为统一北方寻找历史依据

唐代所有官员不论职位高低,都要接受定期的考课。考课必须有充分的依据,分为初考和复考,并设有专职监督和群众监督来保证考核人不滥用职权,以考课等级决定官员的升降赏罚。这表明唐代( )

- A、 官员文化素质较高

- B、 看重官员执政能力

- C、 官员管理制度严格

- D、 官员升迁需要资历

为了加强“对权力运行的制约和监督,把权力关进制度的笼子里。”宋朝( )

- A、 将全国分为十道监察区

- B、 由科道行使监察权

- C、 设置肃政廉访司行监督

- D、 实行台谏合一制度

唐朝科举中允许士子向主考官自荐。宋朝选官考试实行了糊名、锁院、誊录等制度,对于世家子弟的应试者更加严格管控,甚至还要加试。由此可见,宋代科举( )

- A、 注重选拔最优秀人才

- B、 防范世家子弟进入仕途

- C、 更加强调公平与竞争

- D、 旨在防止考场徇私舞弊

隋唐时期,御史与谏官相辅相成的监察制度体系臻于完备。宋以后,谏官制度逐渐衰微,明清时期逐渐形成以御史与谏官制度合一的、以都察院为主体的单一监察制度体系。可见古代监察体系的演变( )

- A、 适应了古代专制权力强化的趋势

- B、 提高了中央的行政效率

- C、 保障了监察权力机构的高效运作

- D、 缓和了官员内部的矛盾

19世纪初,对英国官吏制度的批评之声已零星出现,但政府并无改变由王公贵族“恩赐”官职做法的打算,直到1855年,《关于建立常任文官制度的报告》才被政府接受,议会根据其改革建议通过了一系列的相关法令。由此可推知,英国文官制度的建立主要得益于( )

- A、 工业资产阶级的壮大

- B、 责任内阁制的形成

- C、 君主权力被逐渐架空

- D、 人民主权论的传播

日本公务员纪律规定:事务类公务员不得为政党或政治目的谋求或接受捐款及其他利益,不得以任何形式参与这些行为;不得担任政党或其他政治团体的负责人、政治顾问或其他有同等作用的职务;不得担任公职候选人。这些规定体现了文官制度的( )

- A、 论功晋升原则

- B、 择优录取原则

- C、 政治中立原则

- D、 职务常任原则

民国时期的文官制度主要是以西方的文官制度为蓝本建立的,最根本的目的是为资产阶级统治服务,但它也对古代的科举制进行了一定程度的批判和继承。由此可知,民国时期文官制度的特征是( )

- A、 中西合璧

- B、 自由竞争

- C、 择优录用

- D、 弘扬传统

2006年,国家公务员考试明确提出中央机关必须有三分之一的职位用于招考有两年以上基层工作经历的高校毕业生。此后,基层工作经历逐渐成为公务员考的一道“门槛”。这一举措有利于( )

- A、 提高公务员综合索质

- B、 扩大公务员考录的范围

- C、 贯彻平等竞争的原则

- D、 优化基层公务员的选拔

西方国家文官制度具有一些共同特点,凡是文官要在资产阶级各政党之向严格保持中立,不得公开参与政治活动。但我国坚持党管干部原则,努力实现干部工作的科学化、民主化、法制化、现代化,坚持服务于民的宗旨。造成我国干部制度与西方文官制度不同的主要原因是( )

- A、 两极格局和冷战思维的影响

- B、 西方文官制度存在重大缺陷

- C、 东西方社会制度和国情不同

- D、 中国干部制度更加科学合理

据统计,《荀子》一书中出现“礼”字309次、“法”字170余次,有“礼义者,治之始也”“法者,治之端也”“隆礼重法则国有常”等说法。这表明荀子( )

- A、 主张重礼轻法,注重礼义教化

- B、 辨别礼法异同,坚持百家争鸣

- C、 强调礼法并行,重建社会秩序

- D、 关注时代亟需,推崇国家权威

南宋理学大儒朱熹,一生致力于讲学、授徒,著述颇丰。在其著述中,儿童启蒙读物较多,如《论语训蒙口义》《童蒙须知》《小学》《四书集注》等。朱熹的《家礼》和《小学》成为此后家庭和幼童的行为规范。材料表明( )

- A、 宋代官方开始重视儿童启蒙教育

- B、 宋代重视道德教化的通俗化普及化

- C、 朱熹认为只有儿童才能接受天理

- D、 程朱理学的研究重点在儿童启蒙

清政府普遍推行乡约制度,各地乡约宣讲内容变成了康熙帝“圣谕十六条”和雍正帝《圣谕广训》,偏重教化和仪式,常常引用《大清律例》。这反映山清代乡约( )

- A、 有效地缓解了社会矛盾

- B、 使基层自治得到加强

- C、 开启了儒学世俗化进程

- D、 具有强制力和约束力

下表是《十二铜表法》的部分条文,由此可以推知,该法典( )

| 所属条目 | 内容 |

| 第3表第1条 | 如债权人有数人时,得分割债务人的肢体进行分配,纵未按债额比例切块,亦不以为罪。 |

| 第4表第2条 | 家属终身在家长权的支配下.家长得监察之、殴打之、使作苦役,甚至出卖之或杀死之。纵使子孙担任了国家高级公职的亦同。 |

| 第8表第2条 | 凡故意伤人肢体而又未能取得调解时,则伤人者也应受到同样的伤害。 |

- A、 重视对司法证据的应用

- B、 注重保护公民私有财产

- C、 保证了社会的公平正义

- D、 带有野蛮的习惯法传统

1689年,英国议会通过了一部法律文献,资产阶级统治开始确立;100年后,欧洲大陆的法国颁布了另一部文献,自由、平等、博爱的声音响彻了整个欧洲。这两部法律文献分别是( )

- A、 《权利法案》《人权宣言》

- B、 《权利法案》《独立宣言》

- C、 《独立宣言》《人权宣言》

- D、 《权利法案》《民法典》

中央人民政府于1950年5月1日,颁布《中华人民共和国婚姻法》(简称《婚姻法》),1950年至1953年,在党的领导下全国各地掀起贯彻《婚姻法》运动浪潮。该法的颁布( )

- A、 确立了新的政治制度

- B、 使妇女获得选举权利

- C、 体现了广大人民意志

- D、 杜绝了买卖妇女现象

21世纪,中国经济与国际接轨,民法典的起草加快。2017年,十二届全国人大五次会议通过《中华人民共和国民法总则》。2020年5月,十三届全国人大第三次会议通过《中华人民共和国民法典》,并决定自2021年1月1日起施行。这说明( )

- A、 社会主义法律体系初步形成

- B、 计划经济体制助推法制建设

- C、 全面依法治国进入了新阶段

- D、 民法典上升为国家根本大法

从2003年开始,我国将9月20号确定为“公民道德宣传日”。2007年9月,在全国首次评选表彰道德模范,李素丽等53人荣获“全国道德模范”。这说明,我国( )

- A、 公民素质得到不断提高

- B、 重视社会主义精神文明建设

- C、 道德建设成为社会共识

- D、 切实贯彻爱国主义教育方针

某学习小组为了进行主题汇报,准备了“孟泰”“时传祥”和“王进喜”三个人物的材料。其汇报的主题应是( )

- A、 仁人志士,救亡图存

- B、 革命先烈,共御外辱

- C、 劳动模范,无私奉献

- D、 敢为人先,改革开放

2020年,十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》,共7编1260条,对公民的人身权、财产权、人格权等作出明确详实的规定,并规定侵权责任,明确权利受到削弱、减损、侵害时的请求权和救济权等。它体现( )

- A、 以人民为中心的发展思想

- B、 公民人身权利得到保障

- C、 中国特色法律体系的建立

- D、 与国际实现接轨的趋势

在我国,劳模是时代的导向标。在20世纪我国劳模的评选标准依次是:50-60年代的“老黄牛”精神;60-70年代的“铁人”精神;80-90年代的“当代愚公”精神;进入21世纪评选的标准是“知识型、技能型、创新型”的复合人才。由此可见( )

- A、 劳模精神是时代精神的生动体现

- B、 社会主流价值观已经发生转变

- C、 社会主义新时期更重视精神文明

- D、 劳模精神的核心是“创新精神”

我国古代儒家主张“仁”“信”、墨家主张“兼爱”、法家主张以“法”治国;社会主义核心价值观中有“和谐”“诚信”“友善”“法治”等内容。这表明社会主义核心价值观( )

- A、 照搬了春秋战国时期的思想

- B、 是现代中国建设的经验总结

- C、 植根于优秀的中华传统文化

- D、 是马克思主义中国化的产物

秦在少数民族聚居之处实行“一国两制”,设置“属邦”。汉称“属国”,其级别相当于郡,各有属国都尉。汉武帝时因大批匈奴部众来归,就在西北诸郡设置了五属国。相应的中央管理官职是( )

- A、 西域都护

- B、 典属国

- C、 鸿胪寺

- D、 宣政院

历代统治者奉行“非我族类,其心必异”的思想,而唐太宗说“夷狄亦人耳,其情与中夏不殊,人主患德泽不加,不必猜忌异类。盖德泽治,四海可使如一家”。材料主要说明唐朝( )

- A、 中央集权得到强化

- B、 多元开放的外交理念

- C、 尊崇儒学以德治国

- D、 民族大一统意识增强

元代著名诗人萨都剌是色目人,其诗歌中多有描述元代社会现实的句子,如他在《芒鞋》一诗中写道:“南人求名赴北都,北人徇利多南趋。”这些诗歌描写的现象( )

- A、 反映了农业的基础地位

- B、 促进了人本主义的发展

- C、 凸显了传统文化的内涵

- D、 推动了多元文化的汇聚

《礼宾图》(下图)是出土于陕西章怀太子(655—684年)墓中的壁画,描绘了鸿胪寺官员引见宾客的情景。据此分析正确的是( )

- A、 反映了隋文帝时期友好和睦的民族关系

- B、 鸿胪寺仅限于管理少数民族的相关事务

- C、 为研究唐代中外交往提供了珍贵的资料

- D、 唐朝服饰文化对世界各国都产生了影响

根据国外陶瓷考古发现,宋代瓷器在亚洲的日本、朝鲜、印度、叙利亚等地,非洲的埃及、苏丹、埃塞俄比亚甚至索马里都有不等数量出土。这主要说明( )

- A、 宋代制瓷技术高超

- B、 宋代对外交往频繁

- C、 宋与埃及直接往来

- D、 海上丝路范围广大

明朝时期,土司赴京城朝贡被看作是一种荣耀,土司用马和各地特产朝贡,能获得当地没有的物品,还有丰厚的经济回报,朝廷认可是其继续统治的基础。可见,明朝的土司制度( )

- A、 导致明朝出现了财政危机

- B、 是当时民族交往主要方式

- C、 促进了多民族国家的形成

- D、 利于巩固边疆地区的统治

青海省西北部柴达木盆地,于20世纪80年代陆续出土了大批南北朝至隋唐时期的文物。据如表判断,以下说法正确的是( )

来自中原 的物品 | 大量的开元通宝铜钱;宝花纹铜镜;刻有“谨封”二字的一枚印章(唐代官方传递公文的密封专用章);一件南北朝时期的青瓷莲花尊;道教符箓锦两件 |

藏文化方 面的物品 | 藏文木牍、木简十余枚;写有古藏文经咒的骆驼头盖骨、羊肩胛骨数块;藏文佛经及佛像壁画残片 |

来自西方 的物品 | 东罗马金币一枚;波斯锦、波斯镀金人头像等波斯物品;镀金银质鹿形饰片、玛瑙珠等粟特物品 |

- A、 自古以来柴达木盆地就是兵家必争之地

- B、 柴达木盆地是中西文化交流的重要通道

- C、 道教受到南北朝至隋唐各民族热烈追捧

- D、 唐朝实现了对青海地区全面有效的统治